登山部@寒峰 その1(長いです)

|

3月末、登山部は剣山のちょっと西にある「寒峰(かんぽう)」という山に挑戦しました! |

|

|

|

|

|

|

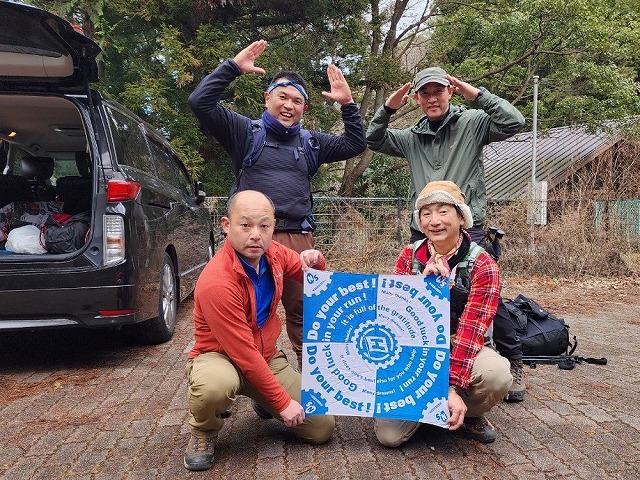

←カズキングの新車に負けず、Wもニューアイテムを披露! 温度計がデジタルになりました!(しょぼ!) ってことで、カズキングの新車も絡めつつ、出発写真です! |

|

|

|

|

|

登山口の横にある神社で、道中の安全を祈念します。 そしていざ、入山! |

|

|

|

|

|

登山口での気温は「13℃」で、じっとしていると少し肌寒い気温でしたが、いきなりの急登でスグに汗がにじみます。 すぐにアウターを脱いで調整します。 登山ではこの「重ね着」を「レイヤリング」と言います。 その場の状況に合わせて、脱いだり着たりして、なるべく汗をかかないようにします。 (汗冷えの原因になるからです) |

|

|

|

|

竹林に続いては「杉林」。 |

|

|

|

|

|

|

実はここまで車で来れるのですが、駐車場がなかったんです。 ええ、「なかった」(←過去形)です。 いざ、ここまで来ると、キレイな駐車場が整備されていました! そして、今回の登山の目的のひとつである「ミツマタ」を発見! はい、この時期、「ミツマタ」という植物が花を咲かせるのです。 |

|

|

|

|

はい、実は今回の登山、この時期に花を咲かせる2つの植物を見るのがミッションなのです! |

|

|

|

|

|

|

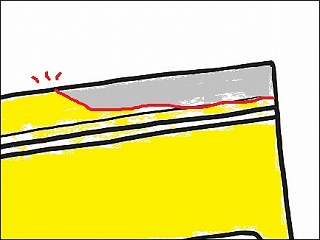

再度、登山道に入っていくと、(←)のような丸太橋が! カズキング(体重非公開)がやらかします。 |

|

|

|

|

貴重な丸太橋を折り、すさまじくつまらないダジャレで、我々の心を折りにかかります。 |

|

|

|

|

|

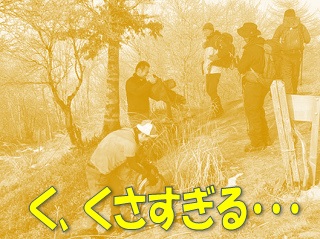

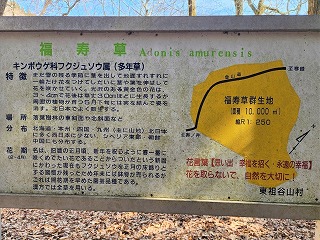

カズキングのつまらないダジャレに耐えながら、やってきたのは「福寿草」の群生地! |

|

|

|

|

|

|

春とはいえ、まだまだ茶色ばかりの景色の中に、鮮やかな黄色い花が映えます! ちなみに、写真の10倍くらい、本物の福寿草はキレイです! |

|

|

|

|

|

|

|

|

群生地を後にして、寒峰へと進む一行。 それはそうと、「おかしいこと」がすでに起きているんです。 |

|

|

|

|

足場が狭く、滑落の恐れがある場所にロープを設置してくれています。 |

|

|

|

|

|

このロープ、何やら注意書きがぶら下がっていたので見てみると・・・ |

|

|

|

|

|

急登をがんばって登り、ようやく山の尾根に出てきました。 |

|

|

|

|

|

|

山の尾根に出たので、ちょっとは楽に登れるかなと思ったら、大間違い! そして、相変わらず「屁」が出ないカズキング。 |

|

|

|

|

|

かなり登ってきたところに、突然現れたのは「窪地(くぼち)」! 雨が降ると、この窪地は水が溜まります。 だからでしょうか、水が溜まるエリアには木が生えていません。 ちょっとした広場のようです。 おぐさんがこの周囲を走ると「無限おぐダッシュ」ができます。 |

|

|

|

|

さらに頂上を目指し、歩を進めていくと・・・ |

|

|

|

|

|

|

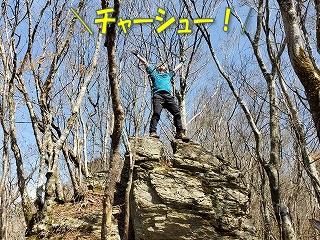

岩があると、登らずにはいられない! 「チャーシュー!」 |

|

|

|

|

|

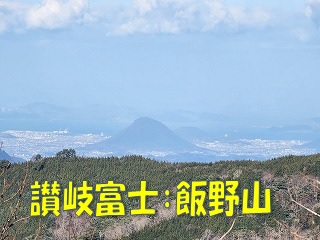

もうすぐ頂上! 木々の背丈が低くなり、笹が出てきました。 見晴らしが良くなると、ご覧の景色を楽しめます! がんばって登ってきた甲斐がありました! |

|

|

|

|

|

ラストの急登を登り切った先に! ここで煽られるおぐさん(笑) |

|

|

|

|

|

期待に応える男、おぐさん! だがしかし、さすがに途中でストップ。 |

|

|

|

|

おぐさん以外は普通に登頂! |

|

|

|

|

|

|

寒峰:1,604.6メートル! この日は天気も良く、四国山地の山々が一望できます! |

|

|

|

|

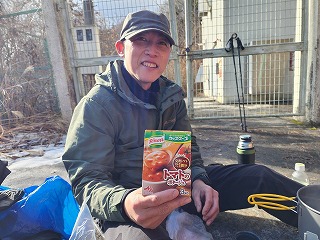

いつもはグイグイ登るカズキングですが、この日はいつもと違います。 |

|

|

|

|

|

|

この日はホント、イイ天気&暖かかった! 頂上でも「22℃」あります。 ってことで、頂上で記念撮影~☆ 寒峰頂上、GETです! |

|

|

|

|

そしてこれでは終わらない西精工登山部。 |

|

W ![]()

\

\