教育 の記事一覧

2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。

人目の訪問者です。

(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は

番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)

人のご来場者がありました)

2020.12.24

ポリテクセンターで製図を学ぶ

|

|

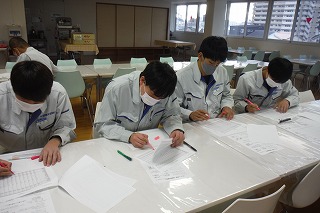

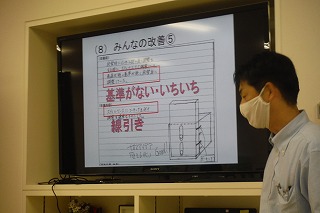

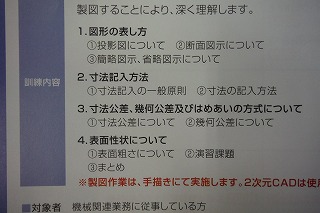

12月のある日、ポリテクセンター徳島で「製図を学ぶ」セミナーがあり、西精工社員たちが学んできました!

今回は西精工社員オンリーで学ばせてくださったんですよ。

ありがとうございます!

なので今回はナベさんが写真を撮りに行ってくれました!

|

|

|

|

ってことでポリテクセンター!

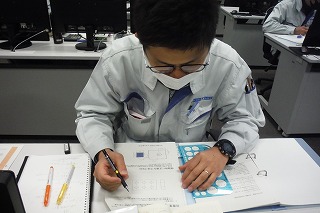

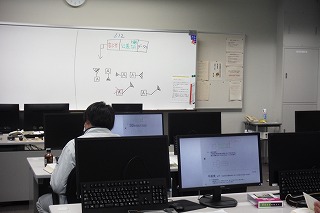

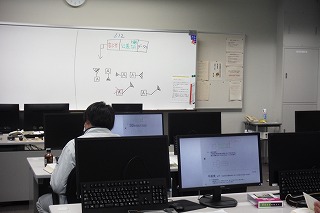

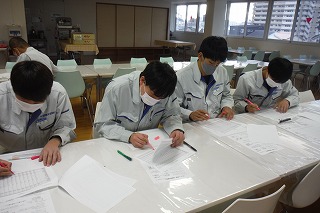

研修室に潜入してくれました!みんなマジメに製図を学んでいます!

今回は「製図の基礎」ということで、CADとかじゃなく、手描きの製図です!

|

|

|

|

|

|

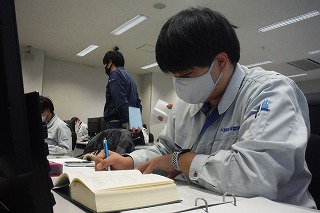

みんなの真剣な様子をどうぞ!

若手からおっさん(王子)まで、幅広い顔ぶれですね!

実際に製図に携わる人は少ないですが、製図を学ぶことで、図面そのものや、図面に込められた「意図」を読み取ることができるようになります。

これ大事! |

|

|

|

|

|

|

|

みんなの出来栄えが気になるはまださんがチェック!

うまく描けてますか?

|

|

|

|

|

|

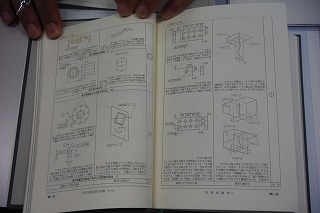

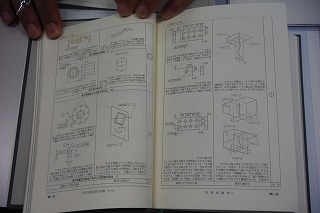

←のような立体図を平面図にするためには「空間認識」がすごく大切!

難しい課題でたくさん製図を学べたセミナーでした!

みんな、お疲れ様!

ポリテクセンターの皆さま、ありがとうございました! |

|

|

|

W

2020.12.17

安全第一!安全勉強会

|

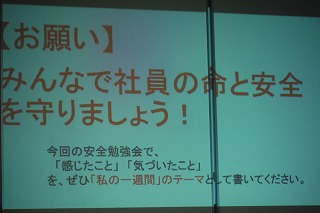

先日、土成工場で安全教育を実施しました!

仕事をする上で、何よりも最優先されるのが「安全」です!

この安全教育も「安全第一」の取り組みの一環なのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

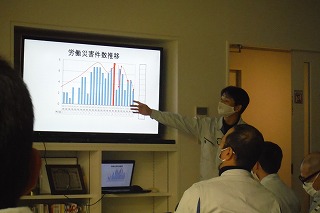

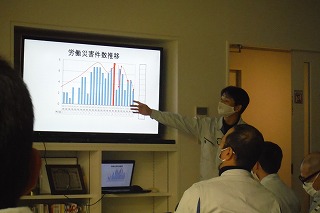

しかし年に数件は、手を切ってしまったり、ぶつけてしまったりというケガが発生しているんです。

それらケガの発生状況や、そこから学ぶもの、対策するものをみんなで共有します。

|

|

|

|

|

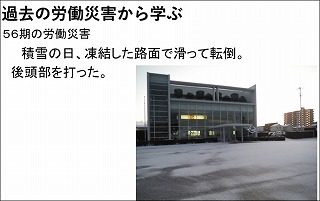

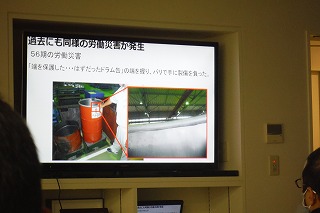

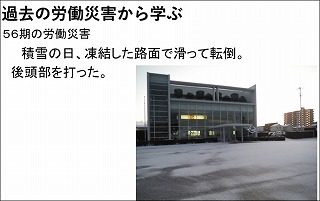

また、過去に起きた労働災害もまた「学びの教材」です。

同じケガをしないように、過去のケガ及び、その対策がきちんと守られているかもリマインドします。

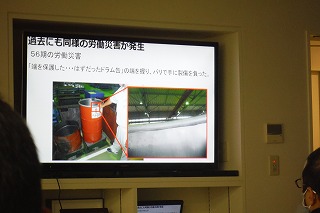

下の写真は、数年前にドラム缶の端で手を切ってしまったケガ。

ちゃんと端をゴムホースで巻いて保護していたのですが、バリがはみ出てていて、そこで手を切ってしまいました。

ケガ防止をしている「つもり」でも、思わぬところに「まさか」が潜んでいるんです。

|

|

|

|

|

|

各職場では「KYT:危険予知トレーニング」を行っています。

そのKYTのキーワードになるのが、

「かもしれない」 「念のため」

です!

このキーワードはすごく大切!

ちなみに下の写真は冬ならではのケガ。

凍結した路面ですべって、頭を打ったケガです。 |

|

|

|

|

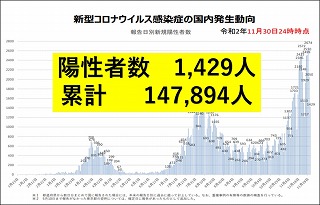

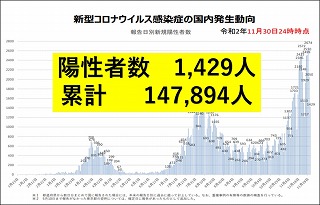

更には、新型コロナウイルス感染予防についても、会社のガイドラインをリマインド。

まさか、安全教育で感染予防のことを取り上げる時代になるなんて・・・。

新型コロナウイルスが終息する日が早く来ますように!

|

|

|

|

|

|

とにもかくにも、最優先は「安全」!

みんなの力で労働災害の無い「安全な職場づくり」をこれからも進めていきます!

安全第一!

|

W

2020.12.16

リーダーシップ勉強会:ジェラシーばんばん!

|

|

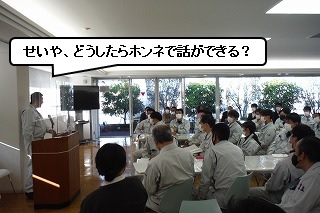

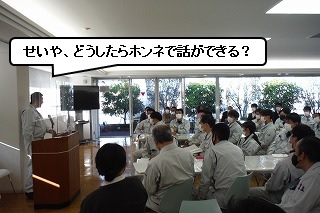

この日は本社でリーダーシップ勉強会。

11月は係別面接があり、リーダーシップ勉強会はお休み月だったので、2カ月ぶりの勉強会です!

勉強会開始前のオフショット。

この日もばんばんは「Ride on ZOO」!

(Ride on ZOO=図に乗ってる)

だがしかし!

だいち後輩が更に「Ride on ZOO」らしいです。(ばんばん談) |

|

|

|

|

|

ばんばんやだいち後輩とは違い、もりもんは「学ぶ姿勢」に溢れています!

そんなもりもんの思いも乗せて、社長が講師をしてくださる、今月のリーダーシップ勉強会が始まります!

よろしくお願いします! |

|

|

|

|

この日は社長が講師をされる「ミッションステートメント作成セミナー」がこのリーダーシップ勉強会の後で実施されました。

ってことで、ミッションステートメント作成セミナーを受講される方のうち、一部の方がリーダーシップ勉強会を一緒に受講されているのです。

わざわざ朝早くからお越しくださり、ありがとうございます! |

|

|

|

|

|

|

|

いつものように、リーダーシップ勉強会の内容を少しだけ(・・・と書きながら、いつも「少し」じゃない)紹介します!

まずは前回(10月)の勉強会のおさらいから。

「仕事に感情を持ち込む」・・・ということ。

・ビジネスシーンにおいて出すのは「理性」であり、「知性」である。

「感情」を出すのはダサい・・・とよく言われます。

でも「感情:喜怒哀楽」を押し殺して働くと、そこにはストレスが生じてきます。

そのストレスに耐えて!耐えて!耐え抜いて・・・一気にそのストレスが噴き出すのです。

激しく激昂したり(いわゆる「ブチギレ」)、逆に沈み込んだり。

そうではなく、適度に感情を出す。「上手に感情的になる」ということが大切。

そして自分の感情を共感してくれる仲間がいると、すごく安心を感じられます。

・でもこんな人いませんか?

相手が全然無表情・・・。何を考えているのか分からない。

「感情を出せよ!」と相手を変えようとしても、そうそう相手を変えることはできません。

そんな時には、「あなたが笑えばいい」のです。

感情は人から人へと伝染します。「ミラーニューロン」という現象だそうで、脳科学でも立証されているそうです。

周りにポジティブな人がいるだけで、その雰囲気は楽しくなります。

・上手に感情を出すための「3つ」

①周りをイヤな気分にさせる感情は抑える。

②不安や悲しみの感情は押し殺さなくていい。

③嬉しい時は思いっきり笑顔を見せる。

|

|

|

|

|

|

みんな知ってるグーグル(Google)。

そのグーグルで「生産性の高いチームの条件は何か?」の研究をした「プロジェクト・アリストテレス」というのがあります。

それによると、生産性を高める因子は「心理的安全性」なんだそうです。

心理的安全性とは、そこにいても「罰せられない」「否定されない」「バカにされない」「邪魔にされない」・・・ということ。 |

|

そして、自分の職場が心理的安全性を持っているか?が分かる「7つの質問」というのがあるそうです。

(ぜひ自分の職場で考えてみてくださいね)

①ミスをしても非難されない(特に人間性を否定されない)。

②難題やネガティブなことでも言い合える。

③「異質」であってもメンバーから拒絶されない。

④安心してリスクを取った行動ができる。

⑤チームメンバーに助けを求めることができる。

⑥仕事の成果を軽んじるメンバーがいない。

⑦自分の能力や才能が活かされている。

これらに当てはまっていると「心理的安全性がある職場」なんだそうです。

では、どうすればそんな職場になるのか?

それが「自分の感情をさらけ出す」です(でも「怒り」の感情はNG)。

強がらなくていい。共感してくれる仲間がいるのだから。

た・だ・し!

普段から「信頼関係」があるからできること!

信頼関係が無いと、自分をさらけ出すことは出来ないし、共感もされません。

|

|

|

|

|

|

たぶん書き過ぎています。

でも止まらない。(社長、ごめんなさい)

ここからは、社員が書いたレポートから学びます。

「感情を出すのが苦手だったけど、感情を出せるようになってきた」

といった内容でした。 |

|

社長がおおくぼちゃんに質問します。

「これ、誰のレポートか分かる?」

おおくぼちゃん、ほぼ誰が書いたのか把握している様子。

社長が紹介してくださるレポート、たいてい同じチームの人や関わりが深い人は「あ、あの人のレポートだ」と分かっちゃうんです。

|

|

|

|

|

人は「これ」と「それ」を区別できません。

ちょっと抽象的ですね(汗)

例えば、きめ細やかな掃除をする人は、仕事っぷりもきめ細やか、ということ。

なので普段からの言動を磨いていかないといけません。

習慣化できないことも、まずは「意識的にやる」。

そしてくり返していくうちに「習慣化」する。するとそれがその人の行動となり、それをしないと「気持ち悪い」と感じるようになります。

例えばシートベルト。

最初は「シートベルトをしないと警察の人に止められる」から始まります。

でも習慣化してくると、無意識にシートベルトに手が動くし、シートベルトをしていないと気持ち悪くなりますよね。

「朝起きて、歯を磨いて、顔を洗う」というのも同じ。

小さい子供のうちは、親に叱られながら嫌々やるけど、気づけば習慣化して、毎朝やらないと気持ち悪いと感じますよね。

それです!

うえちゃんもちゃんと習慣化しているそうですよ!

|

|

|

|

|

「多様性」の話になった時、タクシンがイジられます(笑)

タクシン、以前はテニスのインストラクターをやってました!

|

|

|

|

|

前職で素行が悪くなかったか?を掘り下げられ、困るタクシン。

それを怪しむゆーみん。

|

|

|

|

|

|

レポートの中に、子供に対して厳しく叱責してしまい、後悔したことが書かれていました。

ここで「感情を出す」ことについて説明してくださいます。

感情の主なものは「喜怒哀楽」です。

この4つの感情の中で、出してはいけないのが「怒り」の感情。

この「怒り」は変換できるのです。

「悲しい」とか「寂しい」が本当の感情なのです。 |

|

|

|

|

|

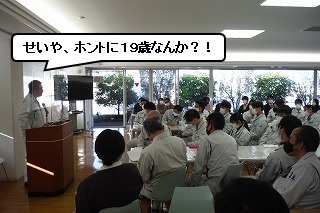

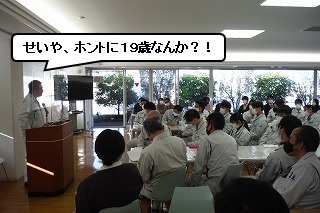

なかなか難しい「ホンネの対話」。

どうすればそれが出来るのか?

社長の投げ掛けにステキ回答をするせいや!

「その先に何があるか?」

その先に、チームの成長や相手の成長があるならば、ホンネで対話ができます。

|

|

|

|

|

しかし、「自分が」「自分のために」というエゴのためにホンネをさらけ出すと、周りの人はうんざりしちゃいます。

せいや、19歳にしてちゃんと分かってるのがすごい!

せいやが19歳なことを疑う社長(笑)

|

|

|

|

|

まだ今月のリーダーシップ勉強会を受講していない人がいるのに、めっちゃ内容を書いちゃいました(汗)

改めまして、社長、ごめんなさい・・・。

今回もリーダーシップ勉強会をしてくださり、ありがとうございました!

|

|

|

|

|

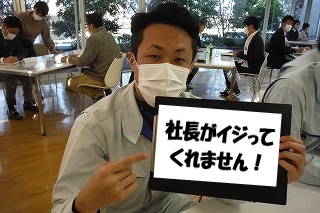

【おまけ】

今回、まったくばんばんはイジられず。

社長、イジられなくて寂しいそうです。 |

W

2020.11.24

アメーバ経営勉強会:どうしたい?

|

先日、成型1係でアメーバ経営の勉強会を行いました!

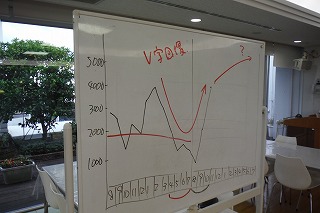

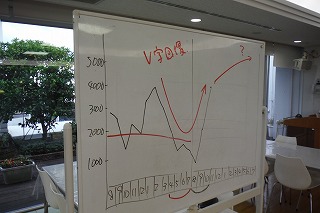

この勉強会では、自分たちのチームがどのくらい稼ぐことが出来ているのか?それを数字とグラフを使って再認識していきます。

|

|

|

|

|

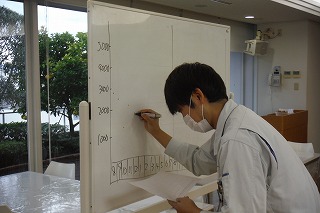

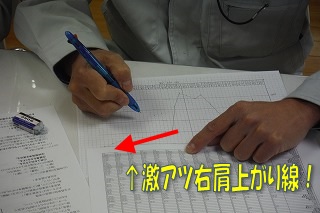

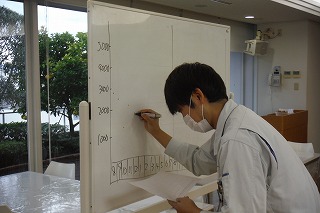

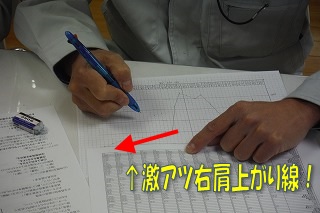

まずは前期一年間の実績をグラフ用紙にプロットして、折れ線グラフを描いていきます。

ここは「手描き」なのがポイント!

エクセルを使えばすぐにグラフは描けちゃいますが、「あえて」手描きすると、

・数字が良くなっているのか?

・逆に悪くなっているのか?

・なぜそうなっているのか?

・この時、何かあったっけ?

こういった気づきを得やすくなります。

アナログはアナログの良いところがあります。

|

|

|

|

|

|

←同じチーム同士でグラフの形が合致しているか確認し合っています。

ではでは1班を代表して、けんちゃんがホワイトボードに折れ線グラフを描いてもらいました。

はい、4月くらいから「新型コロナ」の影響をモロに受けて、大きく収益を落としているのが分かります。

|

|

|

|

|

|

ありがたいことに、直近の9月~10月で仕事量は回復してきました。

さて、ここからみんなには

「この先、どうしたいの?」

を線にしてグラフに描いてもらいます。

みんな、どうしたい? |

|

|

|

|

|

メンバーそれぞれに「こうしたい!」という思いがあり、それはたいてい「良くしたい」という思いです。

その思いを共有するのには、こういった数字やグラフにすると、すごく伝わりやすい!

自然とチームメイト同士が見せっこしているのが、成型1係のすごいところ! |

|

|

|

|

|

ここでいやらしく、実際に今期のマスタープランで決めた数字をプロットしていきます。

マスタープランを組んだ時は「新型コロナ不況」真っ只中だったこともあり、けっこう「こうしたい」と描いた線よりも下に線が引かれてしまいました。

この低いマスタープランを見直して、コロナ禍であってもお客様への価値提供を高めていこう!

そう誓い合った勉強会でした! |

|

|

|

W

2020.10.19

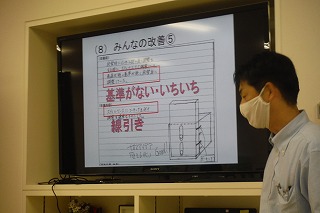

改善勉強会:いちむらさんは「バリ伝」を集めていた

|

先日、旋削係で「改善勉強会」を実施しましたー!

「そもそも改善って何だろう?」

「改善はどういう考え方をすればいいだろう?」

これら「改善の基礎」を改めてみんなで学び、職場での改善活動を活性化させるのがネライなのです!

|

|

|

|

|

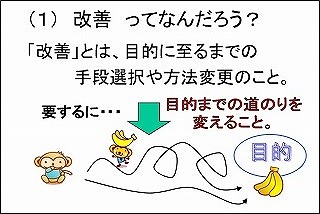

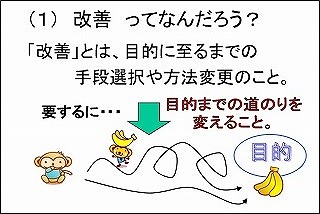

「改善」は「目的」に至るまでの「手段選択」や「方法変更」のこと。

「やり方はひとつじゃないよ」ってことです。

「目的」を果たすための方法は、創意工夫次第でたくさんあります!

|

|

|

|

|

いざ「改善をする」となると、構えちゃう人も少なくありません。

そこで、改善を「3つのステップ」に切り分けて考えていきます。

その改善の3つのステップが、

「着眼」-「着想」-「着手」

です!

|

|

|

|

|

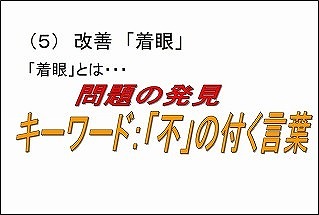

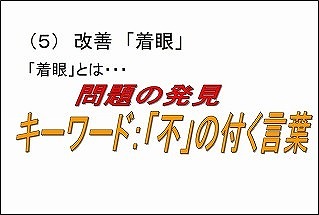

改善のステップ①では「着眼」・・・つまり、身近に潜んでいる「問題」をあぶり出します。

その「問題のあぶり出し」に活用するのが「不の付く言葉」なのです!

ってことで、いつものように、みんなに「不の付く言葉」を書き出してみてもらいました。

旋削メンバーみんな、スラスラ書いていきます!

すごくスムーズ!すごい!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

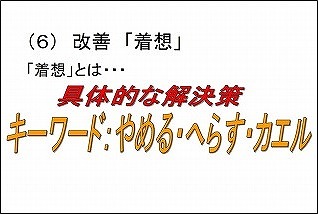

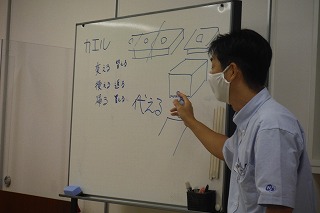

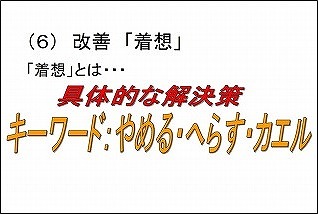

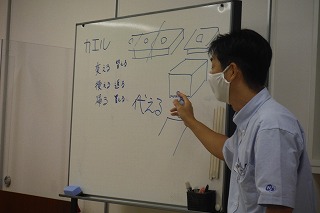

改善のステップ②は「着想」!

具体的な解決策を考えるのですが、そのヒントになるキーワードが、

「やめる・へらす・カエル」

です!

最上級の解決策は「やめちゃう」!

この「やめちゃう」解決策は、お金がかからない!スグできる!効果抜群!と言うことなし!

ただ、「さすがにそれはやめられない」ということも多いのです。 |

|

それならば、(回数や量を)減らせないか?を考えてみます。

「やめられないなら、減らせないかな?」です。

「一度に20キロの水を持ち上げていた(不安全)」→「10キロに減らして軽くする」

「ボルトが30センチもあって邪魔だ(不都合)」→「15センチに短くする」

「体重が増えて仕方ない(不健康)→「ゴハンの量を減らす」(これは冗談)

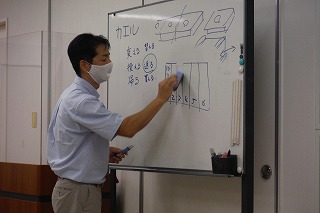

「やめられない」「へらせない」・・・となると、ここで登場するのが「カエル」です。

「カエル」には色んな「カエル」があるので、今度はみんなで、どんな「カエル」があるかを考えます。

ここでも旋削メンバーみんな、スラスラ書いていきます!

すげー!

|

|

|

|

|

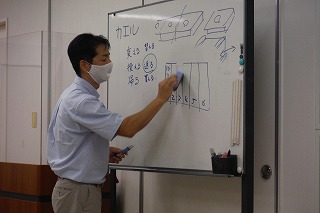

例えば、「返る」という言葉があります。

これは、「ひっくり返す」という改善を連想させてくれます。

実際の改善で、「使用済みの刃物をひっくり返して使ったら同じように使えた」というものもありました。

|

|

|

|

|

改善のステップ③は「着手」です。

ここのキーワードが「とりあえず」。

ここでは「とりあえず」な改善事例を紹介します。

例えば「番号付け」。

マンガの単行本を持っている人は多いと思いますが、本棚に並べる時に、

「5」「3」「2」「1」「4」

なんて並べ方をする人は、そうそういないと思います。

たいていは、

「1」「2」「3」「4」「5」

って並べますよね。

すると、「3」を取り出したら、たいていは「2」と「4」の間に戻すはずです。

そうなんです。多くの書類が入ったファイルに「1」「2」「3」と番号をつけることで、位置決めができるようになります。

これが「番号付け」です。

|

|

|

|

|

「線引き」も「とりあえず」改善のひとつ。

難しい位置合わせも、一本の線(基準線)を引くことで「線に合わせればいい」と、とたんに位置合わせがやり易くなります。

|

|

|

|

|

勉強会のラストは、いつものように理解度テスト!

勉強会の有効性を測定するのも目的のひとつですが、インプットしたことをアウトプットすることで、より記憶に刻み込むのも目的なのです!

ってことで、改善勉強会でしたー!

旋削メンバーのみなさん、お疲れさまでしたー!

|

|

|

|

W

![]()