教育 の記事一覧

2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。

人目の訪問者です。

(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は

番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)

人のご来場者がありました)

2024.09.19

女性陣の、女性陣による、女性陣のための勉強会:製品管理係のお仕事を知る

|

先日、事務所女性陣が集まって、勉強会を実施しました。

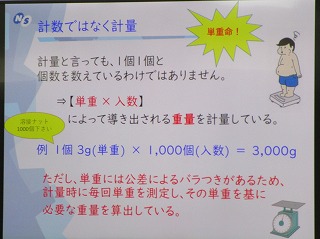

少し前の社員ブログで、Wが講師をさせていただいた時の勉強会の様子を紹介しましたが、それの今回は「製品管理係のお仕事を知る」という回になります。

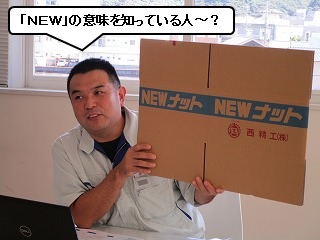

講師はカズキング!

よろしくお願いします。

|

|

|

|

|

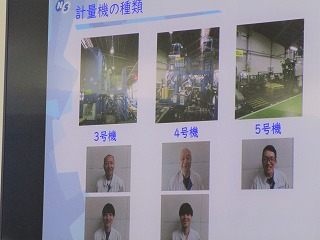

今回はタイトルのまんまですが、カズキングが所属している「製品管理係」がどんな仕事をしているのか?を改めて説明していきます。

|

|

|

|

|

|

みなさん、同じ会社でも、他の部署がどういった仕事をしているのか?詳しくご存知ですか?

知っているようで、意外に知らないもんですよ。

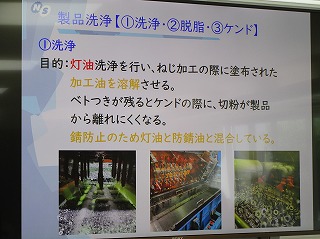

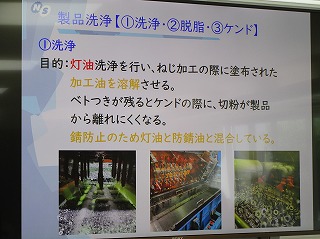

ちなみに、製品管理では、製品の洗浄や表面処理、お客様にお送りするための梱包や、荷物の引き渡しなどを行っています。

|

|

|

|

|

|

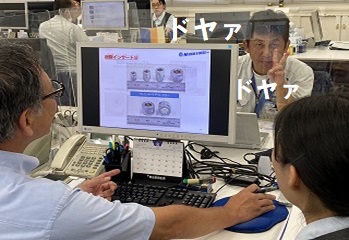

誰が、どのような仕事をして、ものづくりに関わっているのか?

説明と写真で詳しく説明していくカズキング。

カズキングは、ラーメン食べたり、餃子を食べたり、ラーメンを食べたり、ラーメンを食べt・・・

カズキング、仕事もちゃんとしています(笑)

|

|

|

|

|

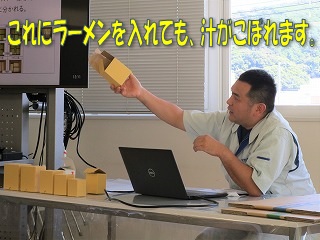

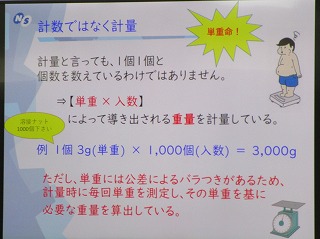

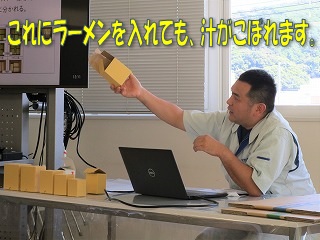

製品の梱包は、お客様のご要望と、西精工の梱包仕様とをマッチングさせて、お客様にお送りしています。

西精工の製品、小さいものは「2ミリ~3ミリ」といった、すごく小さなものから、大きなものは「30ミリ(3センチ)」くらいの大きさのものまで、色々な大きさのものがあります。

それぞれ、製品の大きさに合わせて、使う小箱が違うんです。

※ラーメンは入れません!

|

|

|

|

|

|

|

限られた時間の中で、製品管理係の魅力をたくさん伝えたカズキング!

製品管理係は出荷担当部署だけに、営業部とは毎日がっつりやり取りしている関係。

それだけに、営業ガールズに改めて製品管理係の業務内容を知ってもらえたのはよかったです。

|

|

|

|

|

|

|

|

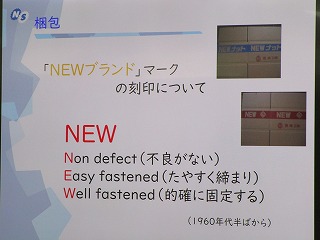

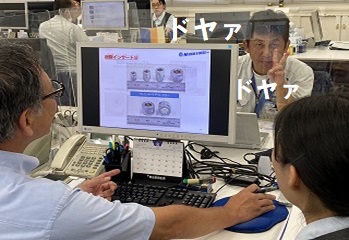

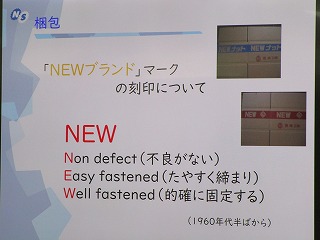

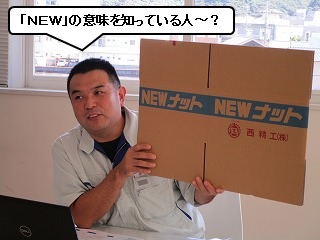

実は西精工が出荷に使っているダンボールに「NEWナット」という表記があるんです。

これは西精工のブランドなんです。

↓のパワポに記載されているような意味があるんです。

|

|

|

|

|

ちなみに、カズキングが「NEWの意味を知っている人~?」って質問をしてみたら、ともみんが手を挙げてくれました!

ともみん、すごい!知ってたんやね!

|

|

|

|

|

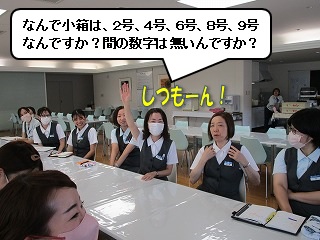

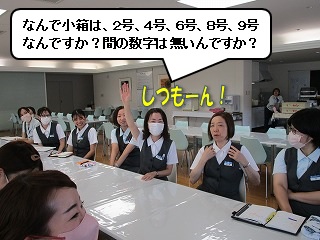

質問を促したカズキング。

すかさず、くすもとさんからスルドイ質問が!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

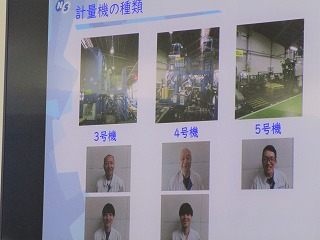

ちょっと前までは「5号」っていう小箱もあったんですけどね・・・

たしかに「3号」とか「7号」とかって使っていないです。

なんでだろう?

これはカズキングの宿題です!

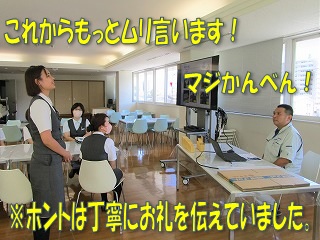

ってことで、カズキング講師による「製品管理係のお仕事を知る」でした!

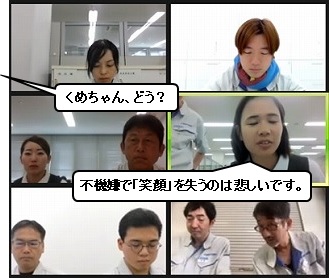

いつも製品管理係のみんなにお世話になっている営業ガールズのくめちゃんが、改めて、お礼を伝えて勉強会終了です。

カズキング講師、ありがとうございましたー!

|

|

|

|

W

2024.09.05

リーダーシップ勉強会:ごきげんいかが?

|

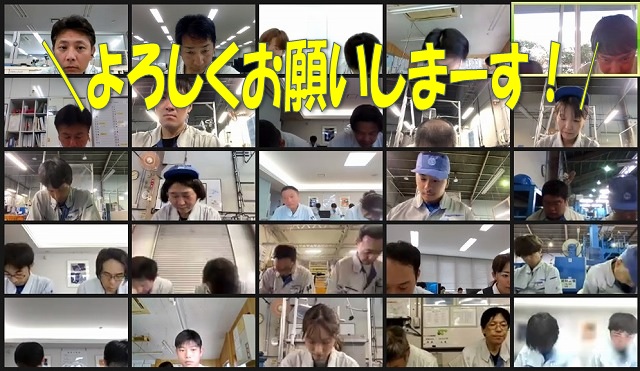

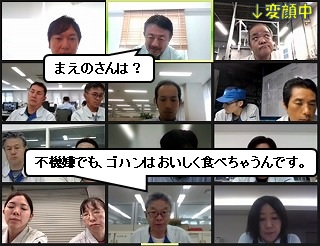

毎月、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」の様子を紹介しまーす!

社長、今月もよろしくお願いいたします!

|

|

|

|

8月、前半の勉強会では9月から新しく仲間となる内定者の方も一緒に勉強会を受講してくださいました。

(↑の写真の中にいます!)

コロナ禍以降、web会議システムを使って勉強会を実施しているので、時々、社外の方が一緒に受講されたりもするんですよ。

|

|

|

|

|

まずは、直近で学んでいることのおさらいから。

「幸せ」って英語では「Happy」っていいますよね。

でもこの「Happy」というのは、ある瞬間に起こる幸せなことを表す言葉です。

では「幸せな状態」を英語で表現するとどうでしょう?

「Happy condition」・・・じゃないですよ(笑)

「Well being」と表現するそうです。

「このケーキおいしい!」といった一時的な幸せではなく、「心身ともに健康で、毎日を楽しく過ごせている状態」といったイメージです。

その「Well being」でいられるための「9つの習慣」をおさらいします。

|

|

|

①「ごきげんそうな人」を装う。

たとえイヤなことがあっても、機嫌がイイふりをする。

そうすると、脳が「あれ?イイことがあったんじゃね?」と勘違いしてくれるそうです。

|

|

|

|

|

②自然に触れ合う。

草木や花、動物など、色々な自然に触れ合う。

③嫌な出来事をポジティブに変換する。

不幸な出来事を「不幸」と思うから、不幸になってしまう。

④あえて、はしゃいでみる。

自分の中の「イイ感情」を開放してみる。

⑤「ありがとう」に感謝の理由を添える。

「あなたのおかげで」「こんな気持ちになった」など、感謝にプラスひと言添えてみる。

|

|

|

|

|

⑥「一人でない」と思える時間を持つ。

これは、物理的に一人でない、という意味ではありません。たとえ物理的に一人でも、

離れている人と「つながっている感」を持つということ。

最悪なのは、例えば夫婦で一緒にいるのに「孤独感」を感じてしまうこと・・・。

(ドキッとしているのは誰ですか?)

⑦利他の心を持つ。

でも、しんどい時はサボってもOK!つまり、常に「ニュートラル」でいるということ。

⑧仕事と自宅以外で過ごす時間をつくる。

自分を見つめる時間をつくる。

⑨「面白そう」を試す。

ただし、散らかさない程度に。何にでもチャレンジしてみる。

|

|

|

|

|

ここでちょっと、みんなに感想を聞いてみます。

その場で社長が誰かに当てるのですが、みんな、きちんと自分の意見を整理して、素直な気持ちで答えるのがすごいです!

|

|

|

|

|

|

かずおちゃんは55歳になったのを機に、何かにチャレンジするみたい!

これは楽しみ!

みんなで応援しようぜ!

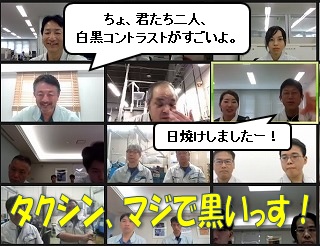

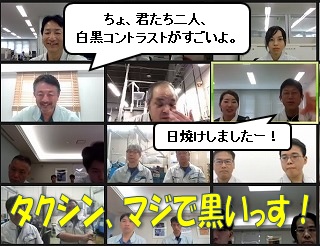

次に当たったタクシン、夏休みにめっちゃ日焼けしていて、真っ黒なんです。

横のしほ先生の美白と真逆!

オセロみたいです。

タクシンは、どうやら機嫌が良くても、周りからは「不機嫌」と勘違いされるとか。

|

|

|

|

|

次に社長が説明してくださったのは、「不機嫌で失うもの」です。

自分が不機嫌だったばっかりに、大切なものをたくさん失っているんです!

その「失うもの」がこれらです。

・集中力 ・快適な睡眠 ・優しさ ・丁寧さ ・信頼 ・笑顔 ・判断力 ・余裕(心の余裕)

・クリエイティヴ ・おいしい食事 ・傾聴 ・実行力 ・心理的安全性 ・健康

・自分らしさ ・柔軟性(しなやかさ) ・素直さ ・記憶力 ・発言力 ・切り替え

・気づき ・感じる力 ・内観力 ・・・などなど

どうですか?

めっちゃ、もったいなくないですか?

|

|

|

|

|

社員が書いたレポート紹介は長くなっちゃうので割愛(ごめんなさい!)。

最後に「機嫌の良さをどうすればマネジメントできるのか?」について紹介します!

たくさんのものを失わないために、ぜひともマスターしたいものです。

3つの項目を紹介しますね。

まずひとつ目:自分が好きなことを理解する。

「好き」というのは自分の中の絶対的概念なんだそうです。

自分の中の「好き」なことを正しく認識して、それを一所懸命にやってみる。

ふたつ目:「ありかた」が大切。「やりかた(Doing)」ではなく「ありかた(Being)」。

自分の憶測にある「自分のありかた」を明確にして、いつでも、どこでも、そこに戻れるようにする。

みっつ目:「与える」ことが良い機嫌の源泉。

良いエネルギーを他者に与えることで、自分のエネルギーは満たされます。

何を与えればいいのか?

①応援(期待ではないです)

②感謝(おかげ様で)

③思いやり

これらを他者に与えることに自己犠牲感はありません。

与える人が幸せになります。

|

|

|

|

|

最後に社長より、全体を通しての感想が投げ掛けられました。

みんな、今回の勉強会の中で一番印象に残ったことを話していきます。

|

|

|

|

|

ってことで、リーダーシップ勉強会の紹介でしたー!

社長、ありがとうございましたー!

今日も一日、ご機嫌さんでがんばろう!

|

|

|

W

2024.09.04

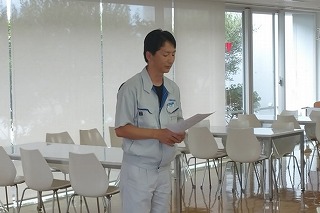

女性陣の、女性陣による、女性陣のための勉強会

|

|

お昼イチバンの本社事務所。

なぜか女性陣の姿が見えません。

はてさて、どこに行ったのでしょうか?

はい、3階食堂に集まっていました。

事務所の女性陣は、月例で独自に勉強会を行っているんです。

|

|

|

|

|

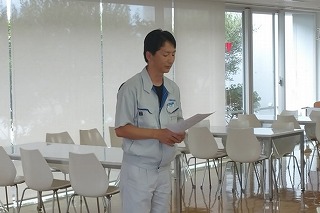

月ごとに学ぶテーマを決め、各自で講師を持ち回り。

自分の専門分野をみんなに解説したり、今回のように、時には誰かに講師を頼んで勉強会を実施します。

はい、今回は私(W)が講師で呼ばれました。

持ち時間30分、がんばりまーす!

|

|

|

|

|

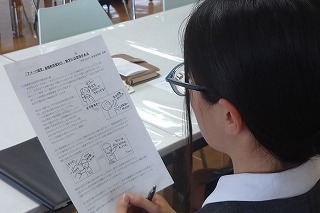

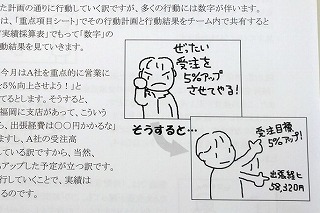

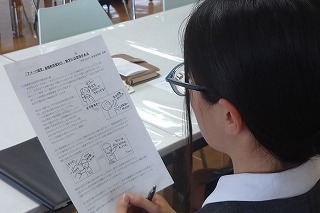

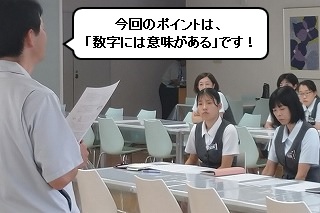

今回Wが説明したのは、「ブログの作り方」・・・ではなくて、本業の「アメーバ経営」について。

どのように各部署が「部門経営」をしていくのか、限られた時間で説明します。

|

|

|

|

|

|

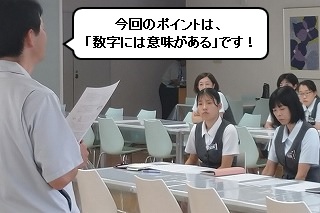

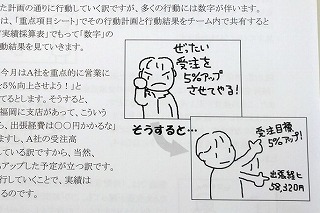

「数字には意味がある」

実はこの言葉、Wが新人の時にミスをして、叱られた時にいただいた言葉なんです。

今ではWにとって宝物のひとつ。

この宝物を、後輩のみんなにおすそ分けです。

|

|

|

|

|

仕事をしてると、必ず数字の変化が現れます。

営業だと、「いくら注文をいただけた」となると、「受注」という数字に変化が現れます。

その注文をいただくために出張をしたのなら、「交通費」という経費数字に変化が現れます。

ものづくりにおいては、「昨日、これだけ生産した」という実績によって、「生産高」や「在庫」の数字に変化が現れます。

そうなんです、行動をすると数字に変化が現れるんです。

逆もまた然り。

数字に変化が起きた時は、「何かを起こした」「何かが起こった」なんです。

数字に変化には、必ず意味があるんです。

|

|

|

|

|

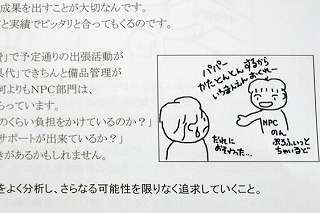

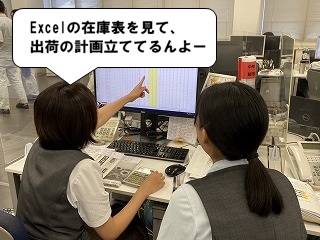

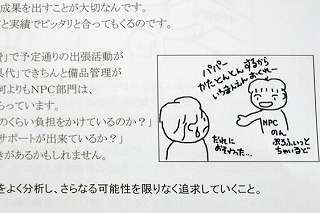

勉強会では、7月度の各チームの「家計簿」をお渡ししました。

早速、HTTから、「この数字ってなんですか?」と質問が!

そうなんです、なんとなく見逃してしまっている数字ってけっこうあるんです。

こういった勉強会の機会に改めて見ることで、「あれ?」って気づけることって多いです。

|

|

|

|

|

自分たちの部署の数字をきちんとコントロールしていくことが大切なのですが、そのためには「自分たちの部署の数字とその意味を知る」というのが重要なんです。

上にも書きましたが、意外と「景色」になってしまっている数字って多いんです。

しほ先生はちゃんと自分のチームの特殊な経費について把握してくれていました!

さすが!

|

|

|

|

|

|

|

みかりんからも質問!

「社内金利って何なんですか?」

おお!

実はW、「営業の人から質問してほしいなぁ」と思っていた質問だったのです!

実はこれ、営業にとってはあまり良くない意味を持った数字なのでした。

だからこそ、「知る」って大切!

|

|

|

|

|

こんな感じで「数字の意味」を知る機会にしていただいた勉強会でした!

来月は、カズキングが講師になって、登山n・・・じゃなかった、製品管理の仕事についての勉強会だそうです。

事務所女性陣の皆さん、Wの拙い勉強会を聴いてくれて、ありがとうございましたー!

|

W

2024.08.23

新入社員研修 営業部編

|

こんにちは!営業部です。

これから営業部の現場研修の風景をご紹介させていただきます!!

|

|

|

今回、現場研修に来てくださったのは

←いつも笑顔が素敵なキラさんです☆

同期の仲間からははきらりん☆と

呼ばれているんですよ。

キラキラなキラさんにピッタリな

ニックネームですね(o^―^o)

|

|

まずはじめに営業1Gのぐっさんから

会社概要の説明を行っていただいています。

|

|

|

メモを欠かさず取っているキラさん一所懸命にぐっさんの説明を聞いています。

|

|

|

続いてゆうちゃんやかっちゃんに

商社様やお客様について

教えて頂いています。

|

|

|

そして営業2Gでは製品やセグメント商社

について学んでいるようですね。

|

|

なんと5時間もみっちりとお客様について教えてくださいました。

ベテラン社員の方々のお客様に対する熱意と知識の量はハンパないですね。

|

|

|

あら、奥目線を飛ばしているのは、、、

かわおかやんです。

|

|

|

ドヤ顔のかわおかやんが覗き込んでいますね

ですが、講師のよしみさんとキラさんは

画面に夢中のようです。

|

|

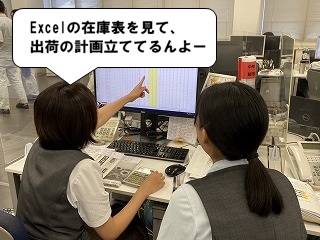

営業部の女性陣からは受注入力や特殊品・購入品、電話対応、在庫の見方など

営業事務の仕事の流れについて教えて頂きました。

|

|

|

|

|

そして営業部研修 恒例のアレをキラさんに行っていただきました。

そうです。来客対応とお茶出しです!

|

|

\ \

|

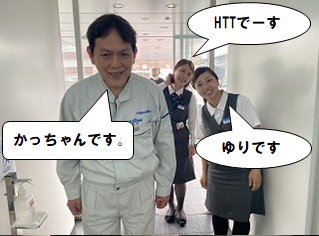

お客様役は

激辛大好きのかっちゃん

と

元気ハツラツHTT

でお送りしますー!

|

|

|

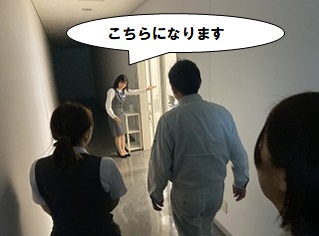

←エントランスにてお客様対応中

|

|

|

|

|

キラキッラ☆の笑顔でご案内中

お客様役の先輩社員をご案内します!

営業部内の練習や外部研修にて学びますが、実際に行ってみるとドキドキしますね。

ですが、キラさんは元気いっぱい上手にお客様をご案内してます!

|

|

|

そしてお茶出しが終わったらこの日は1Gみんなでご飯を食べました。

|

|

|

|

|

キッチン販売カーのスタジオれもんさんが来てくださっている日です。

うどんやお蕎麦、天丼、たこ焼きなどのおかずなどを販売しているものを頂きました。

|

|

|

和気あいあいと研修の振り返りや

ご飯の話など楽しい時間となりました。

|

|

なんとかっちゃんがマグロの中落を

アミコで魚を買って自分でさばいて

作られたそうです。

とても新鮮な中落で美味しそうでした。

|

|

|

さて今回の営業研修は1週間と短い期間でしたが、キラさんとの関わりがたくさんありました。

営業部内での関わりや営業部が普段行っている仕事を知っていただけました。

配属先でも元気いっぱいキラさんのキラキッラの笑顔でイキイキわくわく頑張っていってください!

|

2024.07.30

リーダーシップ勉強会:ご機嫌いかが?

|

先日、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」が実施されました!

この勉強会は、「幸せな人生を送るため、自分の人生のリーダーは自分」ということで、色々な角度から「Well Being=幸せであること」について、教養や気づきをいただきます。

社長、よろしくお願いいたします。

|

|

|

|

直近では「教養を磨く」という本から、二つのことについて学んでいます。

ひとつ目が「卒業証書を手にする時」。

ホントはがっつり紹介したいのですが、けっこうなボリュームになっちゃうので、端折りながら紹介しますね。

転職をする時って、再就職先で面接を受けますよね。

その面接で「前の職場はこんな不満があった」と、前職での不満を口にする人は、次の職場でも同じような不満を言うそうです。特に、人間関係に問題を抱えていた人は、それを解決しないまま、つまり人間問題について卒業しないまま次の職場に転職しても、「卒業しない試験は追いかけてくる」ので、また同じような人間関係の悩みを抱えてしまいます。

理想的な職場って、人に作ってもらうものではなく、自分自身が作っていくもの。

「今までの人間関係のトラブルは、相手のせいではなく、自分自身に問題があったんだ」

「それなのに、周りの人たちはガマンして自分に接してくれていた」

と、気づき、心に感謝の思いが溢れてくる時に「卒業証書」が届くんだそうです。

|

|

|

|

|

|

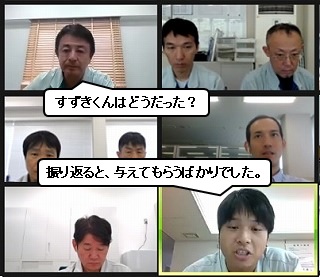

実際に転職を経験してきたすずきさん。

振り返ってみると、周りの人から与えてもらうばかりで、主体的に行動できていなかったと反省されていました。

「あれ?できてなかった!」ということに気づくってすごく大切!

たいていはみんな、「できてるつもり」なのですから。

|

|

「教養を磨く」、ふたつ目は、「人生で起こること、すべて良きこと」。

例として、こんなストーリーを紹介してくださいました。

ある男性が海外で交通事故に遭いました。

大きな事故で、左足を切断しなければなりませんでした。

慌てて駆けつけた彼の奥さんが言った言葉は・・・。

|

|

|

「命が助かって良かった!右足が残っていて良かったじゃない!」

失敗や敗北など、人生でマイナスなことが起きた時、どうプラスに転換するか?どう肯定的に解釈するか?が大切です。

そこに「人の強さ」「魂の力」が現れます。

「人生で起こること、すべてに深い意味がある」と教えてくださいます。

さらに社長からは、

「この男性が最も幸せなのは、このようなプラス転換ができる奥さんがいることじゃないかな」

とも解説してくださいました。

ホント、そうですよね。

|

|

|

|

|

|

このストーリーの率直な感想で、おのさんからは、

「男は単細胞だけど、女性は思慮深いということを思い知らされます」

と、「おの節」をいただきました(笑)

|

|

次は、社員たちが書いた「前回の勉強会についてのレポート」から学びを得ます。

さすがに全ては紹介できないので、コチラも端折り端折りで紹介していきます。

ある人のレポートにはこう書かれていました。

「前職では人間関係の悩みを抱えていました。それが理由で転職したのですが、西精工での面接時、『前職で人間関係が悪かった』なんて言ったら受からない、と思って言いませんでした」

すごく正直なレポートです。

このリーダーシップ勉強会のレポートでは、社員のみんな、どろくさい出来事を赤裸々に書いてきます。

「今思うと、『こんな人たちとは働けない』と思ったのは自分本位な考えであったと気づけました」と続いて書かれています。

社長からは、

「気づきが高まると、過去のことに対して感謝と反省に気づけます」

「過去は変えられないけど、気づきから『いい思い出』に上書きすることができます」

とアドバイスをいただきました。

|

|

|

|

|

続いては「Well-Being:幸せであるための習慣」9つを教えていただきました。

ちょっと列記してみますね。

①機嫌よくする。ご機嫌であるように装うと、脳は勘違いする。

②自然に触れる。緑の多いところを歩く。植物や動物に触れる。

③嫌な出来事をポジティブに変換する。

④色々な場面ではしゃいでみる。素の自分を出す。感情を出す。

⑤「ありがとう」に感謝の理由を添えてみる。

⑥「(精神的に)一人じゃない」と思える瞬間を持つ。

⑦となりのデスクを拭く。利他の行動をする。ただし、時々サボってみる。

⑧仕事と自宅以外で過ごす時間を持つ。自分らしくいる。

⑨色んなことに興味を持つ。「面白そう」を気軽に楽しむ。

そして、これらの中から「機嫌よくする」に焦点を当てていただきました。

機嫌がいい人って、何にも囚われておらず、しっかりと自分の軸を持っています。

でも逆に、機嫌が悪い人は、何かに囚われていて、固定概念が強いそうです。

子供の成長が速いのは、子供には固定概念がないから。

そこから年齢を重ねていくと、変化を恐れだし、自分の色メガネを通して世の中を見てしまいます。

よく「アンガーマネジメント」と言われ、「怒り」の感情をどうコントロールするか?といった記事があります。

そうではなくて、「機嫌をマネジメントする」ほうがやり易いのではないでしょうか。

|

|

|

|

|

「機嫌よくする」に対して、みんなからコメントをもらっていきます。

(↓)のコメントの中に、ひとつだけ変なコメントが混じってる!

|

|

|

|

|

|

|

|

勉強会の最後は、いつものように「勉強会全体に対してのコメント」をみんなにもらいます。

一部だけ抜粋しますね。

ふるかわさん、がんばって!

|

|

|

|

|

ってことで、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」でした!

社長、今回も勉強会ありがとうございました!

|

|

|

W

![]()

\

\