教育 の記事一覧

2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。

人目の訪問者です。

(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は

番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)

人のご来場者がありました)

2022.07.21

リーダーシップ勉強会 その1:対話の技術

|

|

先日、社長が講師をしてくださる、「リーダーシップ勉強会」がオンライン形式で開催されました!

社長、今回もよろしくお願いいたします! |

|

|

|

|

冒頭で改めて社長より、この「リーダーシップ勉強会」の目的を説明してくださいました。

この「リーダーシップ勉強会」は、「幸せ」を基軸にした勉強会です。

また、この勉強会を機会としいて、「幸せ」を目指して行動を変えていくことが、ひいてはものづくりにおいても品質や安全につながっていきます。 |

|

今回の勉強会は、直近で教えてくださったことの「おさらい」を中心に説明してくださいました。

まずは「対話の技術」について。

対話には3つのカテゴリーがあり、目的に合わせて、これら3つを使い分けていくことが大切です。

その3つのカテゴリーが、

①コーチング

②ティーチング

③カウンセリング

です。

西精工の朝礼はまさに「コーチング」の場。

相手に気づいてもらい、行動の機会にまでつなげていきます。

では、どうすればそういったコーチングができるのか?

2つのポイントを教えてくださいます。

ひとつは「質問力」。

シンプルな投げ掛けです・・・「なんで?」。

「どうしてそう思ったの?」

「なんでそうった行動がとれたの?」

よく物事の真因をつかむために「5ナゼ:5回なぜなぜをくり返す」というのがあります。

そんな感じで、「聴き手」が「なんで?」と質問をすること。

|

|

もうひとつが「傾聴力」。

でも、ただ単に「相手の話を聴く」のではありません。

相手に関心を持ち、相手の気持ちに共感することを伴った「聴く」です。

例えば「自分には【青】に見えるのに、相手は【赤】と認識している」とします。

その時に、

「あなたには赤に見えるんですね」

と共感すると共に、「どうしてこの人には【赤】に見えるんだろう?」

と、その人の背景や思考に思いを寄せることです。

皆さん、「自分のメガネ」を通して相手を見てしまっていませんか?

|

|

また、「対話をする」というのは、「すり合わせをする」ということでもあります。

相手と自分と意見を共有する。

「こうですよね」

こうすることで、お互いに「win-win」を形成します。

|

|

|

ところが!

なかなかこの「すり合わせ」ができないのが、国と国との対話です。

それぞれ、歴史観や価値観が違う「国と国」。

よく新聞の記事になったりもしますよね。

このように「すり合わせできない」時にはどうすればいいでしょうか?

|

|

|

|

|

すり合わせ出来ない時、よく国同士で行われるのが「棚上げ」。

この「棚上げ」、夫婦の間でも大切なこと!

いちいち「この件はあなたが悪い」なんて責任追及をしていたら、とてつもなくギスギスした夫婦関係になりそうですね(汗)

よく国同士の話し合いでも「歴史問題は一旦棚上げして、前向きな話し合いをした」なんてありますよね。

|

|

|

では、カウンセリングはどうでしょう。

カウンセリングでは、

・ひたすら共感する。

・時々質問をする。

がポイントなんだそうです。

なぜそれが有効なのか?

それは「相手に話をしてもらう」ことこそが大切だからです。

|

|

この「話す」や「書く」という行為は、自分の頭の中を整理するのにすごく有効です。

(頭の中が整理されていないと、しゃべりが支離滅裂になりますよね)

混乱した頭の中を、誰かに話すことで思考を整理することができると、

「あれ、よくよく考えてみると、どうでもいいことだった」

「人に話をしたら、心が落ち着いた」

となることもあります。

これがカウンセリングの効果です。

一人で抱え込んで悩むよりも、誰かに話を聴いてもらうことって大事です。

|

|

|

|

|

ちょっと長くなってきたので、「その1」はここまで!

続きは「その2」で紹介します。

ぜひぜひ明日もご覧いただけると嬉しいです!

|

W

2022.06.07

新入社員研修 その2

|

先週末の社員ブログで新入社員を対象にした研修の様子を紹介させていただきました。

せっかくなので、他の研修の様子もどどーんと紹介させていただきます!

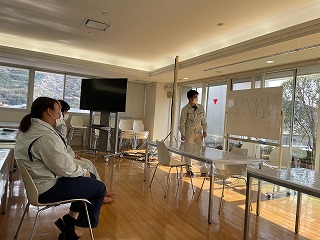

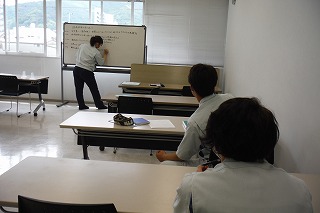

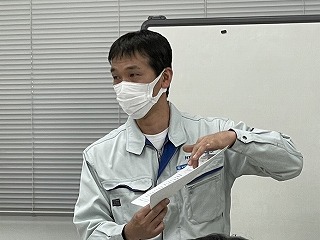

まずは4月1日の入社式直後、社長が講師をしてくださる「行動規範教育」の様子です。

|

|

|

|

|

社長が講師をしてくださる、この「行動規範教育」では、

「西精工社員としてどういう行動をしていけばいいのか」

「なぜそうしたほうがいいのか」

といったことを分かりやすく説明してくださいます。

|

|

|

|

|

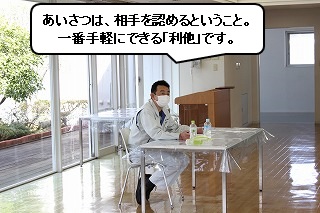

|

「行動規範」というと、何だか難しそうな感じがしますが、例えば、

「元気なあいさつを、コチラからする。誰にでもする」

といった、

「誰でもできる大切なこと、でも意外に出来ていないこと」

について説明してくださいました。

みなさん、「いただきます」って言えていますか? |

|

|

|

|

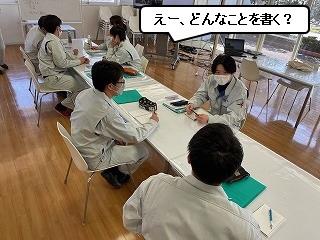

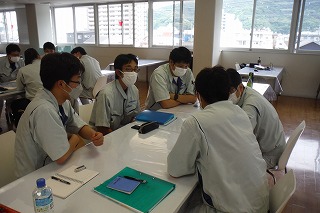

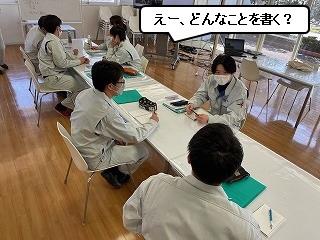

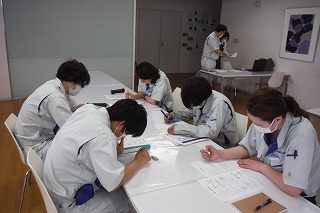

シーンは変わって、コチラは「新入社員ブログ」作成のための新入社員たちによる打ち合わせの様子です。

7人が2つのチームに分かれて、4月と5月に各チームが「新入社員ブログ」を作成してくれました!

見逃した方、ぜひぜひ4月末と5月末に掲載していますので、見てやってほしいです!

|

|

|

3人で話し合ってるのが「スポーツマン」チーム。

名前の通り、スポーツマン3人の集まりです。

もうひとチームは「ファーストペンギン」チーム。

なかなかナイスな名前をつけた4人チーム。

※ファーストペンギン:危険な海へ、魚を求めて最初に飛びこむ1羽のペンギンのこと。

リスクを恐れず初めてのことに挑戦する勇気ある人のことです。

|

|

この2チームでアクセス数を競ってもらいました。

4月は「スポーツマン」の圧勝!

5月は「ファーストペンギン」の勝利!

仲良く「1勝1敗」の結果でした。

|

|

|

|

|

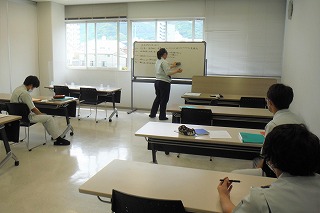

研修中は色々なジャンルの座学があります。

コチラは「電気について」の研修です。

電気は便利だけど、ちゃんとした知識が無いと「危険」なものでもあります。

正しく「電気」を理解し、安全に仕事が出来るようにするための教育です。

|

|

|

|

|

|

|

|

そしてコチラはユニークな研修。

「人生の折れ線グラフ」

です。

今までの人生を振り返って(・・・といっても18歳~22歳ですけどね)、「良かった/悪かった」を折れ線グラフにしてみて、みんなに説明をしていきます。

同期たちがどう育ってきたのか?がよく分かる研修です。

|

|

|

|

|

|

|

|

といった感じで、たくさんの研修を受けてきた新入社員たち。

6月からは正式な配属先でがんばっています!

明日の社員ブログでは「新入社員辞令交付」の様子を紹介します!

↓ラスト写真はいい写真☆

同期たちと2カ月間教育を担当してくれた、いでっち&ゆうこりんと一緒にパチリ☆

|

|

|

W

2022.06.03

新入社員研修

|

4月1日に入社した新入社員たち。

約一週間の座学の後、外部研修に行ったり、各製造現場で現場研修をしていました!

その現場研修も5月下旬で終了、みんな、研修でめきめき成長していきました!

|

|

|

|

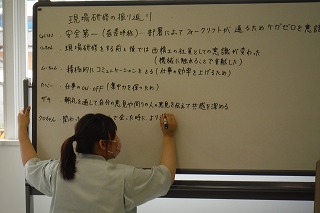

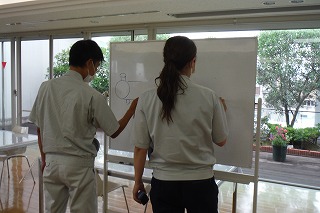

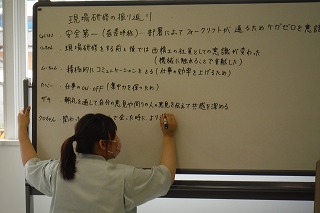

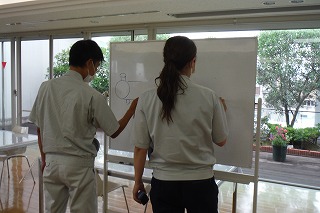

新入社員たち、この日午前中は「個人面談」。

一人ずつ面談している間、自主的に現場研修の振り返りをしていました。

ホワイトボードをうまく使って、お互いの意見を共有。

このシーンひとつとっても、彼らの成長っぷりが伝わってきます!

|

|

|

|

|

|

|

|

さてさて、この日のお昼からは座学研修の再開です。

Wもひとコマ研修を受け持っているので、その様子を紹介します!

「アメーバ経営」の研修です。

|

|

|

|

|

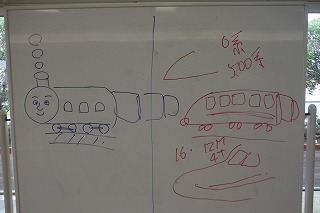

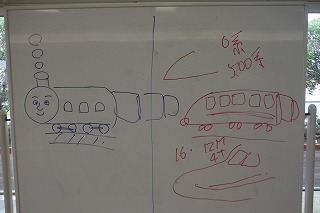

まずはアイスブレイク。

この研修では、新入社員に加えて、この一年で入社した社員全員が対象です。

「誰か、機関車と新幹線の絵を描いてください」

今年は中途で入社された社員たちに描いてもらいました!

おおお!

けっこうイイ感じに描いてくれました。

特に機関車、めっちゃかわいいです♪

|

|

|

|

|

|

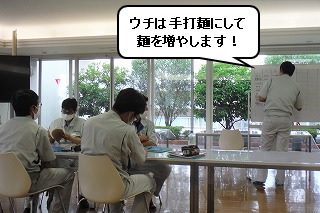

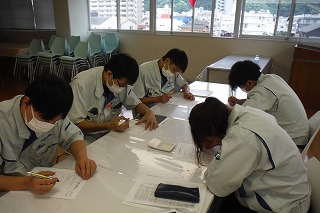

続いて本題のケーススタディ。

4つの班に分かれて、それぞれの班で「うどん屋さん」を経営してもらいます。

「リーダー」「発表者」「書記」「タイムキーパー」「スパイ」

それぞれ、役割をしっかり果たしてくださいね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

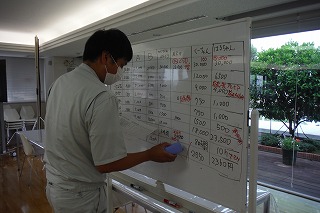

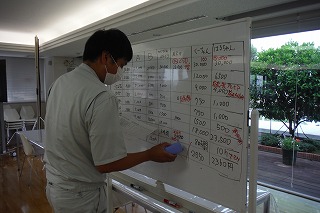

序盤はすごくカンタン!

うどんを販売すると、いくらの売上があって、経費を差し引くと、いくらの収益があったのか?

さらには、かかった時間で割りつけると「時間当たり」という、アルバイトの時給のような数字が出てきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

まだまだ序盤の採算表。

ステキな機関車を描いてくれた、たかはしさん。

採算表でもバッチリ正解の数字を記述してくれました!

数字の根拠説明もパーフェクトです! |

|

|

|

|

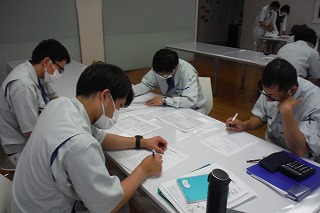

そして最終条件を満たすべく、チームで話し合っていきます。

しっかりとうどん屋さんの経営方針を立てないと、数字が「絵に描いた餅」になっちゃいます。

実現させたい数字と、そのためのスキのないプロセスをみんなで考えていきます。

毎年、この研修を行っていますが、今年の研修では特に「スパイ」たちが精力的に活動していたのが印象的でした。

毎年、研修のカラーが違うのを楽しめるのは講師の特権(笑)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

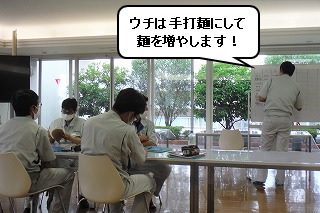

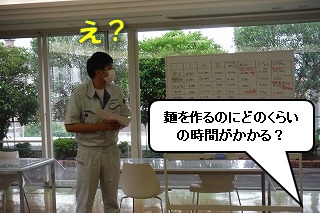

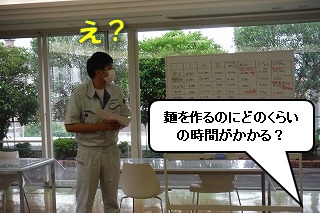

「辰巳や」(←チームでつけたうどん屋さんの名前)では、麺を自分たちで作り、麺増量という付加価値をつけようとしました。

しかし、「麺を作るのにどのくらい時間かかりますか?」の質問に撃沈していきます。

はい、ちゃんと数字には根拠が必要なのです。 |

|

|

|

|

このケーススタディを通じて、部門経営の難しさと数字を見る大切さを体験してもらいました。

最後はインプットしたことをアウトプットして、より学んだことを脳に印象付けます。

新入社員研修終盤の座学はあとちょっと、5月末まで続きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

6月1日には新入社員たちに配属先の辞令が渡されます。

(このブログが載るタイミングでは、もう新入社員たちは配属先でがんばっています!)

約2カ月の研修、お疲れさまでした!

これからは、それぞれの配属先でがんばっていこうぜ!

|

W

2022.05.26

技術マイスター

|

|

西精工には「技術マイスター制度」というのがあり、「技術力」「人間力」「マネジメント力」に極めて優れ、さらに高め続けられるスゴイ人を「技術マイスター」と認定しています。

現在、社内には3人の技術マイスターがいるのですが、その3人のうちの1人が成型4係のはしもとマイスターなのです。 |

|

|

|

|

|

この日のはしもとマイスターは、フォーマーと呼ばれる冷間鍛造機の「品質のキモ」となる機械部品のメンテナンスを行っていました。

部品ひとつひとつをチェックして、繊細かつ手早く組み付けていきます。

はしもとマイスターの「マイスター」たる所以です! |

|

|

|

|

|

製造図面を見て、

・お客様がどういった価値をこの製品に求められているのか?

・それを実現するために設計者はどういった意図でこの製造図面を描いたのか?

こういったところまで思考を巡らせ、お客様に喜んでいただけるパーフェクトなものづくりを実現させる、はしもとマイスターなのです! |

|

|

|

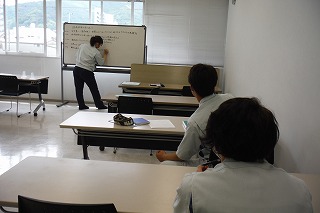

はしもとマイスターの役割はこれだけに止まりません。

はしもとマイスターは、昨年にご勇退されたこんちゃん先生から引き継いで、「機械保全技能士」ゼミの講師もしてくださいっています!

難度の高い国家検定「機械保全技能士」の合格を目指す社員たちにとって、ありがたいゼミです。 |

|

|

|

|

|

|

次世代の技術マイスターを育てるべく、ものづくりでも、教育でも一所懸命なはしもとマイスター!

そんなはしもとマイスターを「目指す先輩」として、社員みんな、がんばっていきます! |

|

|

W

2022.04.21

リーダーシップ勉強会 その2:コーチングの基礎となるのは・・・?

|

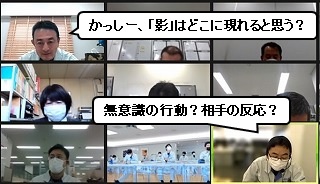

4月に実施された「リーダーシップ勉強会」について紹介させていただいています。

前回の「その1」の最後で、人が「こうあるべき!」を実現するためにつける仮面「ペルソナ」の話をさせていただきました。

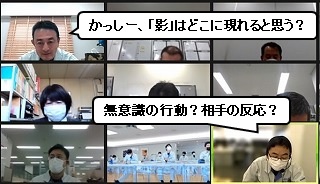

このペルソナをつけていると、ひょっこり現れるのが「影」。

はたしてこの「影」とは?

・・・「影」の正体は、なんと「自分が見たくない自分」なんですって!

では、この「影・・・自分が見たくない自分」はどこに現れるのでしょうか?

|

|

|

|

|

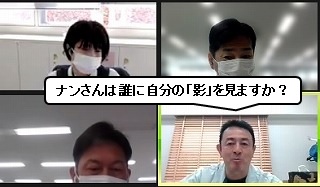

自分の「影」は他者に現れるんだそうです。

皆さん、身に覚えがありませんか?

・アイツのこんなところが癇に障る!

・あの人のこういうところがキライ!

他者に見る「嫌なところ」は全部「自分の影」なんですって!

つまり「影=自分の見たくない自分」は、相手の「嫌なところ」となって現れてくるんです。

(逆に書いただけですね・・・汗)

人の嫌なところが気になるのは、自分にもその「嫌な部分」を持っているから。

自分の嫌な部分は人に見せたくないから、本人は隠しているつもりでも、けっして隠しきれるものではありません。

ひょっこりと相手の中に「影」は現れるんです。

特にこの「影」がよく出てくるのが親子だそうです。

自分の親に対して「何でこんなんだろう?」と思うのは、自分の「影」が現れているから!

それを認めることで親を受け入れやすくなるそうです。

大切なのは、自分の「影」も自分なんだと認め、受け入れること。

|

|

|

|

|

続いては「カウンセリング」について色々なことを教えてくださいました。

社長がこの話をしてくださるためにインプットに使った本を紹介してくださいました。

リーダーシップ勉強会とは違う会議体でコーチングの説明をしてくださっていたのですが、混同しないようにちょっと整理してみますね。

・ティーチング:ずばり教える。「こうやりなさい」。相手は考える余地なし。

・コーチング:傾聴と対話を通じて問題解決に導く。問題解決の答えは相手が持っている。

あくまでコーチングする人はパートナーに徹する。

・カウンセリング:コーチングの基礎となる部分。

ひたすら傾聴に徹する。答えを求めない。ただ傾聴し、共感するのみ。

|

|

|

|

|

コーチングでは相手から答えを引き出し、行動を変えるきっかけにしますが、カウンセリングでは違います。

カウンセリングでは、「~すべき」と自分の信念や価値観に縛られている人の本当のニーズ、「本当はこうしたい」という部分にそっと触れ、ホンネを聴きにいきます。

相手が認めたくない感情や、気づいていない価値観を引き出して、それを認めること。

人は本来、「解決する必要のないこと」で悩んでいることが多いそうです。

それに対して「解決しなくていいんだよ」と気づかせてあげることがカウンセリングなんだそうです。

傾聴、受容、そして共感です。

|

|

|

|

|

ここからは社員のレポートからも学びます。

さすがに全部は紹介できないので一部だけ紹介します。

どれも生々しいレポートなので、すごく勉強になります。

まず一人目は、相手の立場に立って考えることの大切さを紹介してくれました。

自分は「赤」に見えるのに、相手は「青に見える」と言う。

以前は「なんで赤に見えないんだ!」と憤慨していたそうですが、朝礼での対話を通じて「相手には青に見えているんだ」と気づくことができたそうです。

それに気づけてからは、「色メガネ」ではなく、真っ白にして相手のことを受け入れるようになったそうです。

社長からは、「こうすべき!」というのは仮面(こうしなければいけないという虚像の自分)だそうです。

こういった「べき論リーダー」ではしんどい。

「自分らしさ」をもったリーダーとなってほしいとのことです。

|

|

|

|

|

また別の人は、「私は仮面をかぶっています」とズバリなことが書かれていました。

それは、「職場、家族、友達、それぞれで違う姿を演じ、関わり方を意識的に変えている」というものでした。

特に後輩には「がんばらんとあかん!」と、自信を持った姿を見せるようにしているそうです。

ただ、それはちゃんとリーダーに見透かされていて、「肩を張らずに、素の自分で伝えればいい」とアドバイスをもらったそうです。

「はい、がんばります!」と答えたら、「だから、がんばらんでいい!」と言われたとか。

|

|

|

|

|

こんなことを書かれた方も。

今までは相手と対話していても、聴いている風にしていながら、相手がまだしゃべっているのに「どうやってこの人を説き伏せようか」と思っていたそうです。

でもリーダーシップ勉強会で学んだことを実践し、まずは全て受けれてみるようにしたそうです。

早速、チームメイトとの対話で相手が好き勝手しゃべっているのをグッとガマンして、全てを聴き、言われたことをくり返してしゃべっていくうちに、チームメイトが抱えている不安を理解することができたそうです。

社長からは、「これこそカウンセリング」とのことでした。

|

|

|

|

|

最後にも社長はこんなアドバイスをくださいました。

「親が子供を依存させてしまう(親の言うことばかり聞かせる)と、子供は『親の仮面』を着けてしまいます。親が子供に対して本当にしなければいけないのは自立を促すこと」

西精工社員には子育てしている親も多くいます。

すごくためになるアドバイスをありがとうございます!

今回もたくさんの気づきと学びをありがとうございました!

|

|

|

W

![]()