教育 の記事一覧

2010/06/01 からあなたは累計  人目の訪問者です。

人目の訪問者です。

(本日は  番目のアクセスです。 また昨日は

番目のアクセスです。 また昨日は  人のご来場者がありました)

人のご来場者がありました)

2022.04.20

リーダーシップ勉強会 その1:対話の本質は・・・?

|

先日、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」がオンライン形式で実施されました。

社長、今回もよろしくお願いいたします!

|

|

|

|

勉強会の冒頭は、いつものように時事ネタから。

「新型コロナ騒動」が始まって2年が過ぎ、「withコロナ」として、人も動き出してきています。

・・・というか、人も経済も動かしていかなければ、もうもたなくなっています。

ただ単に元(コロナ前)に戻すのではなく、より価値を高め、よりうまくするためにはどうしていくのか?

これを考えていくことが大切です。

しかし、先に「効率」を求めるとうまくはいきません。

まずは「どうすればうまくやれるのか?」を考えることからです。

また、4月は西精工でも新入社員たちが入社してきました。

新しく家族を迎えたワケですが、そこで大切なのは「理念の浸透」です。

そして「理念の浸透」のために、何が大切か?

それは「対話」と「共感」です。

西精工では、この2つ「対話」と「共感」を実践する場として、朝礼があるのです。

|

|

|

|

|

前回(3月のリーダーシップ勉強会)、この「共感」について学びました。

ちょこっとその「共感」について復習します。

「共感」には2つの「共感」があります。

①相手と同じように感じる共感。

②「あなたはそう思うんですね」と、自分と感じ方が違う相手を否定しない共感。

①はそのまんま「共感」ですよね。

大切なのは②の「共感」です。

相手を受け入れる。お客様との関わりではすごく大切な「共感」です。

|

|

|

|

|

しかしこの大切な「共感」、ともすれば、ネガティブな気持ちを共感してしまうことで、しんどい思いをしてしまうことも。

ネガティブな気持ちを共感しても、ちゃんと「帰って来れる」ようにするための4つのポイントを教えてくださいました。

①「こんな自分でもいいんだ」と自己受容する。

②しんどい時は吐き出す。でもそれが「悪口」にならないように!

③体に心地よい刺激を与える。スポーツやカラオケ。

④前向きに「逃げる」。逃げることは悪いことではありません。自分にできることをする。

|

|

|

|

|

私たちは「幸せに生きる」「幸せに働く」ことを目指しています。

そして「幸せな人」は、自然と「幸せになる選択」をしています。

「幸せになる選択」・・・「親孝行をする」「愚痴や悪口を言わない」

大きなことではなく、日常のちょっとしたことで幸せになる選択をしています。

「幸せになる選択」をするには、主体的になることが欠かせません。

「~すべき」ではなく、「~したい」が行動の原動力であること。

「~したい」と思えるためには、「目的」をきちんと持っていることです。

「生きる目的」「働く目的」を追求し続けること。答えは無いかもしれません。

でも追求し続けることです。

そのために、良好な人間関係を築いていく。

そのために、きちんと刃を研ぐ。

そうです。「7つの習慣」に「幸せになる道しるべ」が示されているんです。

|

|

|

|

|

また、こんなことも教えてくださいました。

「幸せになるには、【幸せになる技術】が必要」

さて、【幸せになる技術】とは何でしょうか?

|

|

|

|

|

【幸せになる技術】・・・それは「対話」なんだそうです。

そして、その「対話」の本質は、「他者との出会い」です。

ここで言う「他者」とは、自分以外の人だけでなく、「自分の知らない自分」も含まれます。

この「自分の知らない自分との出会い」が大切なポイントのひとつ。

人との対話を通じて、「自分ってこんな一面があったんだ」・・・と、自分では気づいていなかった自分に気づくことです。

こうやって対話を通じて「自分」という狭さを超える。そうすることで、より生きやすくなるそうです。

つまり「自分を受け入れる=自己受容」ことで、他者を認めることができるようになります。

「対話の本質は他者との出会い」と書きましたが、つまりは、

「対話の本質は、ものの見方を変える」

ということ。

偏見ではなく、色々な角度、広さでもって物事を見えるようになることが対話の本質である、と説明してくださいました。

|

|

|

|

|

ただ、時に人は「こうでなければならない!」という思いから「仮面」をつけてしまうそうです。

この「仮面」のことを「ペルソナ」と呼びます。

この「ペルソナ」という仮面、「リーダーたるもの、こうでなければ」と自らの意思でつけている場合もあるし、そうではなくて、例えば「私の子供はこうあるべき!」という親の抑圧によって、無意識につけてしまっている場合もあるとのこと。

「会社じゃ厳しい先輩」と思ってたら、家族でお買い物をしている優しい顔の先輩を見て、「あの先輩、あんなに優しい一面があるんだ」なんて思った経験ありませんか?

それもペルソナが影響しているのかもしれませんね。

このペルソナ(仮面)、時にひょっこりと「別なもの」を生み出すことがあるんです。

さてそれは?

・・・ってことで「その2」をお楽しみに♪

|

|

|

|

W

2022.04.08

リーダーシップ勉強会 その2:「弱さを見せる」ということ

|

社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」、3月度の勉強会の様子を紹介しています。

「その1」では主に「共感」について教えてくださったことを紹介しました。

今回の「その2」では、社員が書いたレポートから色々な学びを得ていきます。

(今回も字が多いです!)

|

|

|

|

|

まずひとつ目のレポート。

西精工には「10か条」という、仕事終わりに「今日一日、決めたことが出来たかな?」と一日の自分を振り返るシートがあります。

このレポートを書いた方は、リーダーに言われて「仕方なく」やり始めたそうですが、この「やらされ感」が「自分で決めたからやる」に気持ちが変わったそうです。

また「この方は苦しいことを伝えるのが苦手」と書かれていました。

社長からは、「苦しいことを『苦しい』と言えることで楽になれる」と解説してくださいました。

|

|

|

|

|

ふたり目のレポートでは、「褒めてもらうためにがんばるんじゃなくて、自分ががんばりたいからがんばる」ということを書いていました。

つまり承認欲求を無くすということ。

ここで社長がアドバイスをしてくださいます。

それは「想像力を働かせる」ということ。

例えば、現場に落ちていた油を拭き取っても、誰もお礼は言ってくれません。

それでも「誰もこの油で滑らなくてよかった」と、想像することで幸せを感じることもできるのです。

|

|

|

|

|

三つ目のレポートでは、「見返りを求めない」ことの大切さが書かれていました。

この方は毎朝、近所の公園の環境整備をしています。

これを義務感でやるとしんどくなります。

しかし、環境整備をしていると近所の方々があいさつしてくださったり、中には「これを植えてください」と花の苗をくださる方もいるそうです。

これだけで心がすごく温かくなるそうです。

そして10年続けていると「やりたい」という気持ちになって、毎日小さな幸せを感じられているとのこと。

私たちは毎朝、近所の清掃をしているのですが、正直なところ、道行く人にあいさつをしてもあいさつが返ってくることは少ないです。

でもそこで想像力を膨らませて「この公園で子供たちが楽しく遊んでいる」と考えたら、「掃除をやってよかった」って思えます。

|

|

|

|

|

次は、最近、西精工に入社された方のレポート。

なんでもこの方は、親から「西精工で働きだしてから素直になったね」って言われたそうです。

私たちはただ単に働くんじゃなくて、「生きる目的」「働く目的」「働き甲斐」、こういったことを考えるようにしています。

もしかしたら、その答えは無いのかもしれません。

でも大切なのは「考える」ということ。

普通に働いていて、自分を内観することはほとんどありません。

「何のために働いているのか?」といった働く目的を見つめることは無いと思います。

しかしそれを「考えてみること」、そしてそれを明文化すること。

それが幸せへの選択となります。

|

|

|

|

|

|

まだまだレポートはあったのですが、ここで割愛!

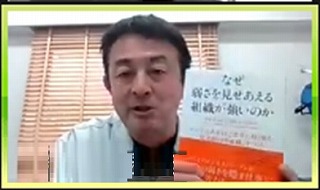

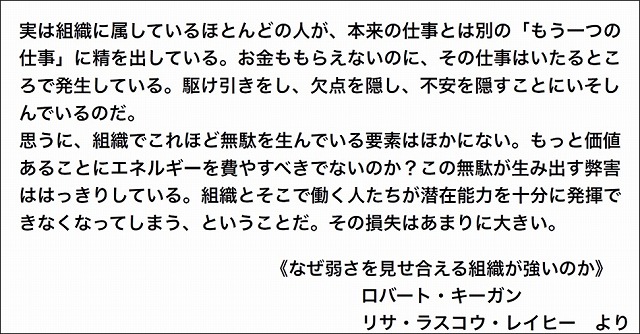

最後に社長からさらにもう一冊の本を紹介してくださいました。

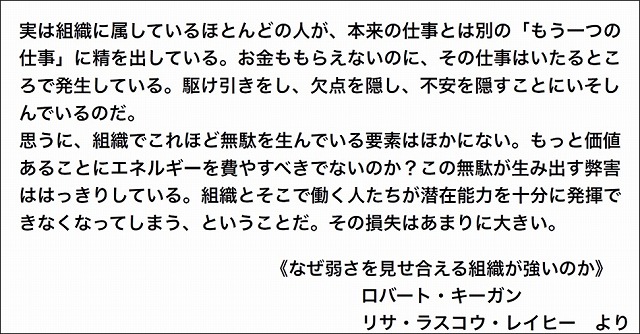

「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」

です。

そして、その中の一節を紹介してくださいました。 |

|

|

|

ひとつ目のレポートのところでも書きましたが、組織の中で「弱さ」を安心して見せあえることの大切さ、なぜそれが大切なのかを解説してくださいました。

以前に社長が紹介してくださった、グーグルの「プロジェクト・アリストテレス」でも同じようなことが言われていました。

心理的安全性です。

会社には「休める」という制度はあります。

しかし大切なのは、休みたい時に休める「雰囲気」があるかどうかです。

これは勉強会の内容ではないのですが、ふとHTTが言ってたことを思い出しました。

https://www.nishi-seiko.co.jp/blog/20220316/

(3月16日の社員ブログ「Thank you」で紹介しています)

HTTの友人が以前勤めていた会社では「産休制度はあるけれど、取らないで辞めてくれ」といった空気感があったそうで、結局その方は会社を辞めて再就職したそうです。

そして再就職先では、お子さんの調子が悪くて「休ませて」と会社に電話したら、話の途中で電話を切られたそうです。

「私はここにいていいんだ」という心理的安全性の大切さ、「制度」ではなく「空気感・雰囲気」の大切さを思い知らされます。

|

|

|

|

|

ってことで、3月度リーダーシップ勉強会の紹介でした!

社長、今回もリーダーシップ勉強会ありがとうございました!

|

|

|

W

2022.03.08

リーダーシップ勉強会 その2:本当の自分を知ってる?

|

先日行われた、、社長講師による「リーダーシップ勉強会」について紹介しています。

昨日のブログ「その1」では、勉強会の前半部分を紹介しました。

(昨日の社員ブログをご覧になっていない方は、ぜひ「その1」もご覧ください!)

ではでは「その2」をどうぞ。

|

|

|

|

|

|

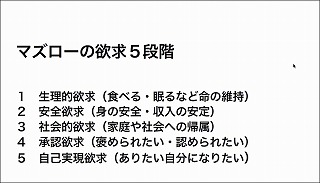

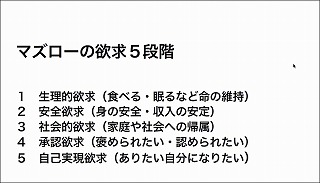

前々回(12月)のリーダーシップ勉強会で解説してくださった「マズローの欲求5段階」につてもおさらいをしていただきました。

この5つの欲求はけっこうメジャーなので、ご存知の方も多いかと思います。 |

|

この「5つの欲求」の中で、「やっかい」とされるのが「4:承認欲求」です。

特にSNSでは「『いいね』がほしい!」と、すごく承認欲求が強い方がいるそうです。

また、「褒められたい」「褒める」というのもちょっとやっかい。

「私は褒められると伸びるタイプなんです」っていう人、けっこういませんか?(笑)

これは「褒められるためにがんばる」という、本質ではないがんばり方を助長してしまいます。

本来の目的・目標を見失ってしまうのです。

本来は「こうありたい」という目的・目標に向かい、「がんばりたい!」と思うことが本質。

それを妨げてしまう可能性があるのが承認欲求なのです。

|

|

|

|

|

そして、この「5つの欲求」の更にもうひとつ上に、もうひとつ「欲求」があったそうなんです。

それは、「6:自己超越欲求」です。

「自己超越欲求」なんて単語を見ると、なんだかとてつもなくすごいことのように感じてしまいますが、要するに「誰かのために」という利他的欲求のことなんです。

「誰かのために」って、すごく身近なこと。

例えば、商売ひとつとっても「お客様のために」が基本ですよね。

これも大切な「利他的欲求=自己超越欲求」です。

|

|

|

|

|

ここで社長がかしづめ親分をイジり・・・ごほごほ!

ここで社長がかしづめ親分に「どう思ったか?」を聴いてみました。

※社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」では、よく「どう思ったか?」と投げ掛けがあります。

けっしてかしこまった意見はいりません。

率直に思ったことをしゃべればいいのです。

親分からは、

「『ありたい姿』を目指していくようになり、チームが目指すところからズレてしまっているチームメイトのことを受け止めることができるようになってきた」

と、社内屈指のチームメイト思いのリーダーらしいコメントをいただきました!

|

|

|

|

|

|

続いては、社員のレポートから学びます。

全部紹介していたら、このブログがすげー長くなってしまうので割愛しますが、

「長年飼っていたペットが亡くなって、もちろん悲しいのですが、今まで一緒にいてくれたことに感謝の気持ちを持つことが出来た」

といった内容のレポートもありました。 |

|

|

|

|

|

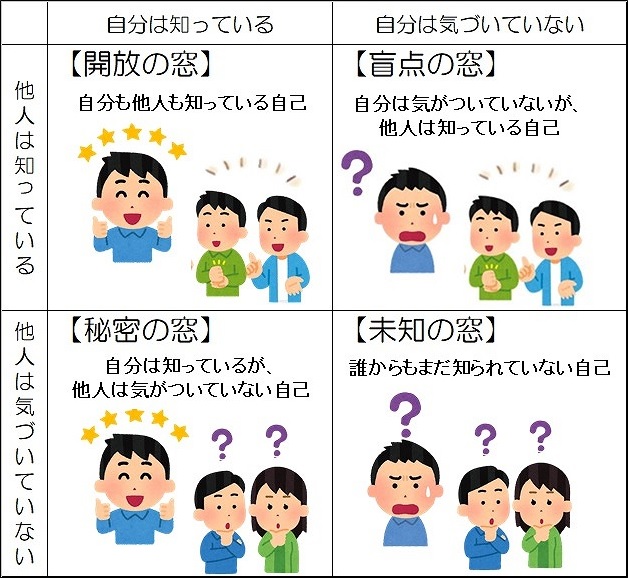

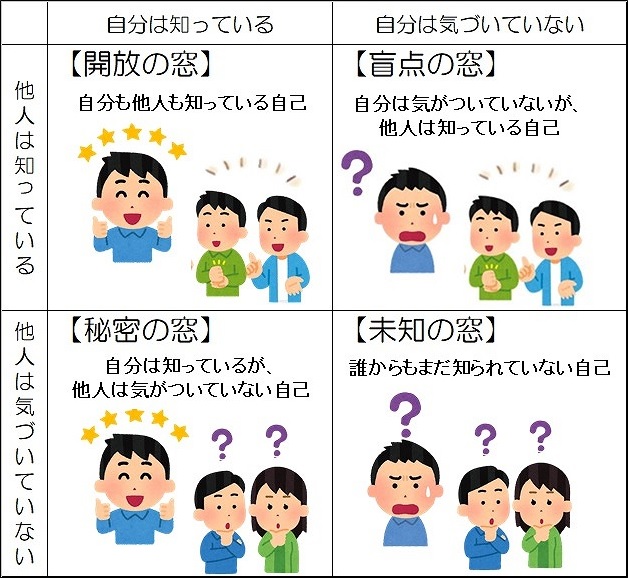

最後に説明してくださったのは「ジョハリの窓」というもの。

「自己」には4つの窓があるそうです。

・自分も他人も知っている自己

この窓を広げることで、より「幸せ」を感じやすくなるそうです。

じゃあ、どうすればこの窓を広げることができるのか?

|

|

下の表を見ると分かりやすいのです。

ひとつは、「自分を知る」ということ。

でも「自分の都合のいい自分を知る」ではダメですよ。

自分自身を客観的に見つめて「自分を知る」のです。「自己客観視」です。

もうひとつは、「他人に自分をさらけ出す」ということ。

「さらけ出す」と書くと、人前でパンいちにでもなるようなWの勝手なイメージですが(汗)、そうではなくて、「自然体の自分でいる」と表現したほうがいいかもです。

もっと平たく書くと「カッコつけない」とか「きちんと自分の意見を言う」とかかな。

そしてこれは「相手が判断すること」なので、そもそも「人と関わる」ということが大前提なのです。

「なので、人との関わりをサボっちゃいけないよ!」と社長。

|

|

|

|

私たちはこの「リーダーシップ勉強会」を通じて、「幸せに生きる」「幸せ働く」ためのヒントをたくさんいただいています。

今回もたくさんの学びや気づきを社長からいただきました。

それを活かすのも、活かさないのも「自分の選択」です!

せっかくなら、幸せに生きたいし、幸せに働きたいですよね。

ならば行動あるのみ!

ってことで、「リーダーシップ勉強会」でした!

社長、今回もリーダーシップ勉強会ありがとうございました。

|

|

|

|

W

2022.03.07

リーダーシップ勉強会 その1:前回の復習

|

先日、社長が講師をしてくださる「リーダーシップ勉強会」がリモートで行われました。

リモートでの「リーダーシップ勉強会」もずいぶん慣れてきました。

社長、今回もよろしくお願いいたします!

※「リーダーシップ勉強会」の内容を紹介するブログですが、文字だけだと読みにくいので、いつものように内容とはあまり関係のない写真を貼り付けております。

いや!ちょっぴり内容とリンクした部分もあります!

ぜひ探してみてください(スグにわかります)。

|

|

|

|

|

今回も勉強会の冒頭では、時事ネタから話をしてくださいます。

このところ、ずっと新型コロナのことばかりでしたが、今回は「戦争」について色々な話をしてくださいました。

世界中が憂いを感じている、ロシアによるウクライナ軍事侵攻。 |

|

まさか「戦争」が起きるなんて・・・。

しかも昔と違ってテレビ以外にSNSという情報網があるため、毎日ショッキングな映像が報じられています。

社長はこの「戦争」についても、色々な視点から物事を見ることの大切さを教えてくださいます。

例えば「人としてどうなのか?」という視点。

何十人も亡くなった方がいるとの報道もあります。

国の都合で死んでいい人なんてこの世にはありません。

例えば「私たちの仕事にどう影響するのか?」という視点。

資源大国であるロシアとウクライナ、新聞でも「鉄鉱石」の影響が報じられています。

他にもたくさんの視点でこの戦争を見ることができます。

で、大切なのは「自分には何ができるか」です。

当たり前ですが、私たちがロシアをどうにかすることはできません。

以前からよく言われている「コントロールできないことではなく、コントロールできることに注力する」、そして、私たちに何ができるのかを考えることが大切です。

|

|

|

|

|

続いては「前回のおさらい」です。

前回は、「幸せな人は、幸せな選択をしている」と教えていただきました。

そしてその「幸せな選択」を習慣にすることの大切さも学びました。

「幸せ」と書くと、なんだか大ごとのようですが、実はすごく身近なことです。

例えば「人の悪口を言わない」という選択。

これだけで人はたくさんの幸せを感じることができます。

幸せな人は、こういった「幸せの選択」を習慣にしているのです。

それを学ぶ上で教科書にできるのが「7つの習慣」と「嫌われる勇気」の2冊の本です。

西精工では全社員が読む「課題図書」に指定されています。

|

|

|

|

|

「7つの習慣」では、その一番目に「主体性を発揮する」としています。

ちょっと大きな話ですが「生きる目的」「働く目的」に向かう時に必須なのがこの「主体性」です。

例えば、うまくいかないことを「環境が悪いから」「あの人がいるから」と、環境や人のせいにしていても何にも事態は好転しません。

そうではなく「自分は何が出来るのか」と、自分を主役にして考えることが大切なのです。

また、習慣づけのために「ていねいに○○する」「きちんと○○する」ということも学びました。

例えば、「毎朝、きちんと朝ご飯を食べる」ということ。

更にそこから、「そのために」ともうひと掘りします。

「毎朝、きちんと朝ご飯を食べる。そのために、毎朝30分早く起きる」

こうすることでより具体的に行動を変え、習慣化させることができます。

|

|

|

|

|

|

ここでちょっと社長がみんなをイジり・・・ごほごほ!

ここでちょっと社長がみんなに質問をしていきます。

「どんな【ていねい】を実践していますか?」

かじかじは、「ていねいなあいさつ」を実践しているそうです。

|

|

|

|

|

こもりんは、二直のパートナーのために「ていねいに段取りをしておく」と答えてくれました。

社長から少しアドバイス。

「ていねいに段取りをするために○○をする」

と、さらにもうひと掘りして具体的にしておくと、「できた/できなかった」の「○/×」をつけやすくなります。

|

|

|

|

|

そしてこの人も当たります。

かわおか氏は「お客様にきちんとした文章のメールを送る」

→「そのために本を読む」

おお!ひと掘り展開しています!

|

|

|

|

|

|

かわおか氏のお客様、どうでしょうか?

かわおか氏は「きちんとしたメール」を送ることができているでしょうか? |

|

|

きちんとしたメールを送ることができているでしょうか? |

|

かわおか氏のお客様、ぜひ、異議がありましたら、はっちゃんにチクってください!

ってことで、リーダーシップ勉強会の前半紹介でした。

明日は「後半」を紹介します!

ぜひ明日もご覧ください。

|

W

2022.02.17

電子帳簿保存法の改正について

|

|

先日、食堂に集まった営業第一グループの面々。

いけぎたさんから大切な勉強会をしていただきます。

それは、

「電子帳簿保存法の改正について」

です。

もうね、タイトルだけで難しそうです(汗) |

|

この「電子帳簿保存法」は、紙ではなく電子媒体を使った取引情報の取扱いについて定められた法律なのです。

例えば、お客様からメールでご注文をいただいたとします。

今まではそれをプリントアウトして保存しても良かったのですが、法律が変わって、メールでのご注文の記録はそのまま電子媒体で保存しないといけないのです。

(ちなみに、今年の1月1日より施行される予定でしたが、2年間の猶予が設けられました。)

|

|

|

|

|

特に営業部はお客様から電子媒体でご注文をいただくことがほとんどなので、この法律のことをきちんと理解して、法律に適合した電子データの保存を確立させないといけません。

けっこう大切な法改正なのです。

|

|

|

|

|

営業のみんな、法改正の内容をばっちり理解しているみたいです。

さすがやね!

|

|

|

|

|

|

|

|

この勉強会が実施されなかったら、大変なことになるところでした(笑)

改めて「電子帳簿保存法」の改正内容、そして義務として実施しなければいけないことを、いけぎたさんからちゃんと学んだ営業第一グループの面々でした。

納税において、税務職員にきちんとデータ提示できることも要求されているので、ちゃんと法律の内容を理解して、法律に則した取り組みをしていきます!

|

|

|

|

W

![]()